2015年01月19日

御正忌法要・学園物故者追悼法要

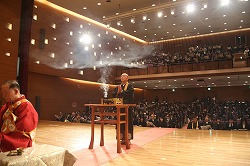

1月16日(金)、本町講堂において御正忌法要ならびに平成26年度学園物故者追悼法要が厳修されました。御正忌法要は1263年1月16日に御往生された親鸞聖人の祥月命日にあたりお勤めされます。

学園全体で行うご法要で、中学2年生・高2年生・大学1回生が参列します。

導師は金児理事長です

中高聖歌隊による献華

大学生聖歌隊による三奉請

中高生と大学生による敬礼文・三帰依文

安井校長先生によるお焼香

中高生徒会長によるお焼香

続いて平成26年に亡くなられた本学園関係者の物故者追悼法要もお勤めされました。 法要の中で、金児理事長よりご法話をいただきました。

人の一生について考えていくとき、人は生まれて、生きて、そして死ぬ。これは間違いのない人生の事実です。この3つの中で、生まれることと死ぬ事は私の手の届かないところであります。生まれることは偶然であり、死ぬことは必然です。この偶然と必然との間にはさまれたこのいのちをどのように受け止めて生きていくのかが私たちにとって大変大事なことです。生きていくということは、関わり合いであり、はたらきあいです。畑にまかれた野菜の種は、直ちに日光と水と土中の養分を取り入れ、芽が出、双葉になり、四つ葉になる。「生」という漢字は双葉が四つ葉になる様子、つまり、いのちを表しています。太陽の縁、水の縁、土の縁、そしてお百姓さんの縁にめぐまれて存在します。 食前のことば「多くのいのちとみなさまのおかげにより このご馳走をめぐまれました 深くご恩を喜び、ありがたくいただきます」にはまさに「縁」のありがたさ、いのちをいただくかたじけなさが表されています。そこから、目に見えない多くのご縁によって今があるということが言えます。 親鸞聖人は「一切の有情はみなもって世々生々の父母兄弟なり」とおっしゃられていますが、存在するものすべての縁はいのちということにおいて共通しているというようにお考えになり、一切の生きとし生けるもののいのちが差別なくみな等しいと見なされてきました。いまの生を終えるとまた仏となって新しい命を生み、助け合っていく。これがお念仏の世界であります。 改めて「おかげさま」という言葉に込められた思いについて考える機会をいただきました。

宗教部

2015.01.19