2014年12月

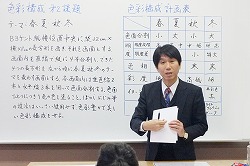

美術科 冬期集中講習 合評会編

合評会は色彩構成講座の作品のみで行うことになりました。素描講座は、たまたま特進の生徒が中心だったので、午前中の特進補習が終わってから午後のみ素描講座を受講するため、制作時間が半分になってしまいました。非常にクォリティの高い素描作品が出来るはずだったので、とても残念なこととなってしまいました。

合評会に出された色彩構成は、どれも一定水準以上のものばかりで受講生は皆よく頑張ったと思います。かなりハードルの高い課題でしたが、つまずきながらも自ら発見した失敗を、一つひとつ改善、克服しながら前進してゆきました。この演習を通じて受講生の皆さんは、無形の資産を自信の中に構築し得たと私は確信しています。頭の中にある目に見えない資産は誰にもとられることはありませんし、普通の人から見れば特別な能力として映ります。いわば超能力です(笑)。

この講習で出題した3つの課題は、一年間の通常授業の約半分に相当する内容を、たった11日間で習得するという強行なスケジュールでした。受講者の皆さんはよく学習し、一定の成果を得ましたが、これからさらに反復し習熟してゆかねばなりません。色彩も素描と同様にたゆまぬ修錬が必要です。

受講者の皆さんは、イラストやポスターを描くわけでも無い、この無味乾燥な演習を「おもしろい」と言いました。それは、皆さんがこの辛い演習の本質的な凄さを感じてくれたからこそ出た言葉であり、指導者としては何よりも嬉しいことでした。

次回は春期講習でお会いしましょう。

美術科 笹 本 仁

2014.12.27

美術科 冬期集中講習4 色彩構成編③

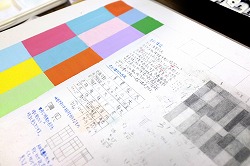

冬期講習 色彩構成は、いよいよ最終課題「朝昼夜」です。第二課題は、私たち日本人の繊細な感情を育んできた四季を表現しました。みなさんは日本特有の豊かな色彩感覚を再認識できたものと思います。

今回の課題は、一日の中での緩やかに流れる時間帯を色彩構成で表現するものです。色彩の配色等については、「春夏秋冬」の延長線上にある応用といえます。ただ画面構成での色面分割は、これまでの第一課題や第二課題と違い、三角形・四角形・円という幾何学図形を用いたものとなっています。

直線・半直線・線分を用いた画面構成は、構成要素としては単純で容易に学習できます。しかし、幾何学図形は二次元ですから一次元に比べて存在感が強く複雑になるため、その分、伝達性が乏しくなりがちです。そこで、まず構成要素の整理をする必要性が出てきます。これは大変な作業です。デザインは整理して単純化したりしてシンプルな伝達力を求めていく作業です。

さらに明度設計も今までとは違い、明度群を作ることが非常に難しくなります。ですから今回の課題は明度設計が最も重要な勉強となります。

10日間の集中講習では、やはり時間が不足して第三課題が未完成に終わってしまったことを残念に思います。この続きは何らかの形で三学期に完成させたいと考えています。

美術科 笹 本 仁

2014.12.26

「"Mrs. Watanabe"になってみないか」実施します

この標題を見て、金融学だと気づいた高校生はなかなかのレベルです。判った人はむしろ受講しなくていいと思います。判らなかった人に解説をしましょう。

"Mrs. Watanabe"というのは、アメリカ金融筋において、日本の主婦層のトレーディング傾向をざっくりとこのように呼んでいるのだそうです。日本国内株式の日本の主婦層の動向は、とても正確でありウォール街のプロでさえ舌を巻くこともあるのだとか。"ワタナベさんと結婚しないか"という意味だと妄想にふけったらダメですよ。

さて、今回キャリア教育の一貫として標題「"Mrs. Watanabe"になってみないか」という講座を企画して、中学生・高校生がほとんど学ぶことがない「金融学」めいたモノに挑んでみようという試みです。

日本の主婦層の多くは金融学を学校で学んだかといえば、答えは"No"です。

しかし、それぞれの努力で全体として正確なモードをつかんでいるようですから、豊かな人生に向けての試みを少しばかり早く学ぼうということです。 講義中に投資はしませんが、投資シミュレーションはします。

また、この講義をファンドマネージャーになるための基礎をつかむのだと勇んでこられても困ります。インベストメントのプロの世界は、とても厳しくかつ危ないと言われることもありますから、そんなところに導くつもりもありません。せいぜいデイトレーダーの基礎の基礎といったレベルです。

上にも記しましたが「金融学」ではありません。 説明がややこしくなりました...簡単に言い換えます。「お金」は、使うモノでもありますが、貯めるモノでもあり、増やすモノでもあるのです。お年玉やお小遣いを減らしていませんか。

まだまだ先のことですが、60歳まで元気に生きた女性は90歳まで生きることができるのだそうです。その時に経済的にも幸せでいられると言えますか?仕事に就いて定年の後、本当に幸せに暮らせますか?お父様・お母様と一度話をしてみて下さい。

未来の幸福を考えてみようと思います。一人一人のキャリア教育の大きな挑戦です。

実施案内は、インフォメーションディスプレイあるいは学内ブログでお知らせします。

キャリア教育推進部

2014.12.26

美術科 冬期集中講習3 色彩構成編②

12月13日(土)から始まった美術科の冬期講習も残すところ3日となりました。

講習の第2課題のテーマは「春夏秋冬」です。これは第1課題の「25色の組み合わせ」で経験した「明度群」を活かした上で、春夏秋冬のイメージを色面分割と配色により表現するという第二段階の課題です。

この課題は色と形の感情表現の基本と言えます。行き当たりばったりではイメージの表現は絶対出来ません。まだ勉強のし始めのみなさんには計画が必要です。今回は色彩設計表を作り、その設計図に基づいて色面分割を行い緻密な配色をしてゆくことになります。特に将来デザイナーを志望する人は、この基礎演習を何パターンもこなしてゆくことが求められます。

「春夏秋冬」の課題制作を始めて4日目、受講生は四苦八苦しながらよく頑張り、完成者も出てきました。今日は12月23日。祝日ですが欠席者もほとんど無く、いつものように制作していました。なかなか熱心です。

美術科 笹 本 仁

2014.12.25

美術科 冬期集中講習2 素描編①

美術科冬期講習の今回は素描講座についてお知らせします。

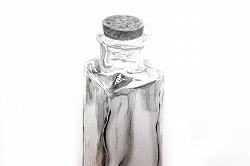

素描最初の課題モチーフはコルク栓付きガラス容器・鯖の水煮の缶詰・段ボール片です。

「コルク栓付きガラス容器」は機械生産ではないので、容器内部に溶けたガラスがどろりと垂れ固まった模様が面白いモチーフです。一本一本それぞれ違った模様が個性的です。また瓶の口や底の独特な模様も興味深いものです。

「鯖の水煮の缶詰」は単純な短い円柱ですが、蓋の部分の凹凸が意外と描きにくく苦戦します。 「段ボール片」は出題上で剥がしたり、ちぎったりの加工を指示しています。写真のように剥がす、ちぎることにより、より段ボールの特徴を引き出し、表現しやすくしています。

中1の初心者には難しい課題となりましたが、まずは先輩の見よう見まねで経験を積んでいって欲しいと思います。

美術科 笹 本 仁

2014.12.25

美術科 冬期集中講習1 色彩構成①

美術科の冬期講習が12月13日(土)から始まりました。

夏期講習と同様、朝9時から夕方4時まで一日6時間で11日間の連続授業です。

今回は中学1年生も受講し、中1から高3までの幅広い参加者で実施しています。

一日6時間の実技は中1生にはつらい経験だと思いますが、とてもよく頑張っていると思います。いろんな意味で貴重な経験となるでしょう。

冬期講習は素描講座と色彩構成講座の2講座を同時進行で行っています。 今回は色彩構成講座について触れておきます。

色彩構成は特にデザインなどの商業美術の多くの分野で、色彩理論に基づき、美しい配色や色による感情表現を学習するための美術の基礎演習です。美大受験においても、デザイン科などで課される受験科目になっています。

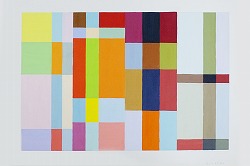

講習の第1課題は「25色の組み合わせ」というものです。これは基礎の基礎ですが、これを完全に習得できれば、色を自由自在に使いこなすことが出来るようになります。 これは一つの画面に25種類の色を自由に配色してゆく演習ですが、色の配置については明度と色相を決定するに当たっての、複雑で厳しい規制をクリアしてゆかなければならない難解なパズルのようなものです。

「25色の組み合わせ」 参考作品

受講生達はこの課題をなんとかこなし、次のステップである第2課題「春夏秋冬」に進んでゆきました。

美術科 笹 本 仁

2014.12.25

生物の観察に行ってきました!

中学2年の特進コースが理科の授業で京都水族館へ行きました。

熱帯魚はとても華やかで、イルカショーはとてもダイナミックですごく楽しめました。

ペンギンやクラゲなど、とても可愛い姿を見せてくれました。普段見ることのできないグソク虫なども見ることができました。

来年は、プラネタリウムを計画しています。

中2理科担当者

2014.12.24

学校見学会

12月21日(日)学校見学会を行いました。

9:30 受付開始

10:00 オープニング スタート

オープニングでは、校長先生の挨拶をはじめ、学校説明、朝の礼拝を行いました。

校長先生の挨拶 教頭先生による学校説明会

講堂礼拝

オープニング終了後、各班ごとに教室へ移動し、朝テストを行った後に見学ツアーへ出発しました。

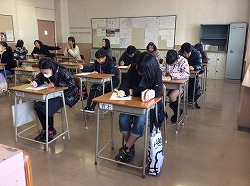

朝テストの説明

真剣に朝テストに取り組んでいます

理科室 情報教室

体育館 書道教室

美術室 食堂

終礼

参加してくれたみなさん、相愛の事をいろいろわかってもらえたでしょうか。

多くの方にご参加いただき、ありがとうございました。

年が明けたら中学の入試直前講座があり、高校の願書受け付けが始まります。

寒い日が続きますが体調に気をつけて、勉強に励んでください。

相愛中学校・高等学校

2014.12.22

2学期終業式

本日2学期の終業式を行いました。

最初に校長先生から、お話を頂きました。

2学期終業式 式辞 12月20日~安井校長先生より~

今年も残すところあとわずかとなりましたね。 高校三年生のうち、センター入試や私大一般入試を目指す方々にとって、この表現は一層の焦りを誘うようで恐縮なのですが、2学期の終業式、今年一年の締めくくりととらえてこれからの話を聞き、自分の考えをまとめておいて欲しいと思います。

今年一番のできごととして私が挙げるのは、マララ・ユスフザイさんのノーベル平和賞の受賞です。同じ世代に生きる相愛のみなさん、この平和賞受賞をどのように受けとめ、またどう行動するか、それぞれに考えてもらおうと、私なりに整理してお話しします。さらにこの全文はHPにも掲載されますから、読み直して考えることもできます。

①彼女の平和賞がどういう意味を持つか。

②なぜ彼女は狙われなければならないのか。 の2点です。

①の受賞理由は...「子どもの抑圧に対する闘い」と世界中の「子どもの権利に対する献身的な取り組み」に対してであります。

国連の子どもの権利条約にはこうあります。 『国籍・宗教・性別に関わりなく、子どもは誰もが守られる権利や育つ権利を有する』です。この中に等しく教育を受ける権利も含まれます。

抑圧とは、子どもの権利がある種の力により制限されたり奪われたりする場合をいいます。ある種の力とは、テロのように直接的暴力ばかりではありません。貧困や紛争、差別、児童労働などにより初等教育を受けられない子どもの数は国連(2011年)によれば5700万人(うち少女は3200万人)にのぼります。

マララさんの献身的な取り組みとは、銃撃を受けてもなおひるまず、世界各地で声をあげ、子どもの権利を主張し続けている行動です。 ・ボコ・ハラムに誘拐されたナイジェリアの200人余りの少女たちのために。 ・シリア難民の子どもたちが安全にヨルダン国境を越えるために。 ・マララ基金を若者支援と女子教育のために拠出していること......などです。

彼女は17歳という、ノーベル賞史上最年少の受賞者であります。英語という、現代の国際言語の一つでスピーチができる彼女の主張は、一層広く世界に伝わることも確かです。

②彼女が狙われる理由を見てみましょう。もちろん、受賞後のこれからも、彼女を黙らせようという力はさらに強まることが予想されます。

1997年、パキスタン北部山岳地区に生まれ、11歳の時、イギリスBBCのブログに仮名で、タリバン勢力におびえながら登校する日々を綴り始めますが、そのうち本名をマララと名乗ります。

2012年10月、下校途中にバスが襲撃され、ピストルの弾は、彼女の左目わきから首を貫通し左肩で止まりました。意識不明のまま運ばれたイギリス・バーミンガムの病院で治療、奇跡的に回復、去年16歳で国連の演壇に立ちました。 『私は誰も憎んでない。本とペンを手に取ろう。一人の子ども、先生、本とペンが世界を変える』 という象徴的な言葉を世界に発信しました。

パキスタン・タリバン運動(TTPパキスタン反政府武装勢力)は同じイスラム教徒ですが、コーランの一節を極端に解釈している集団なのです。「男性は女性達の保護者である」の一節、ここを女性が外で働いたり、教育(特にイギリス流教育をさす)を受けたりすることを「悪」とみなす考え方をとっています。彼らは、学校で受ける教育を全て否定しているわけではありません。コーランの学習を主体にした宗教学校(マラドサ)へ通うことは是とするのです。このように、頑なに原理を貫こうとする考え方をイスラム原理主義といいます。

マララさんは、タリバンの子どもたちにも教育を受ける権利があることを主張します。なぜなら、勉強することは将来の夢の実現と和平への道につながるという信念を持っているからです。

世界には、様々な立場、考え方、民族や人種が存在するのです。武力をもって抑えつけようとする行動をテロとか戦争と呼びます。 このような行動は間違いです。 どうすれば平和的に共存することができるのか、将来に向けてあなたたちも考えてください。そして、しっかりした考えに基づき、主張し、行動出来る人になってください。以上をもって式辞といたします。

その後に表彰が行われ、生徒指導部長 竹内先生から冬休みに向けての諸注意がありました。

続いて生徒会役員選挙です。 立候補者がそれぞれ壇上で挨拶を行いました。

高校生徒会長は2年2組 吉倉 はなこ さんに

中学生徒会長は2年2組 笠 真菜 さんに決まりました。

相愛での学生生活をより良くするため、新しいメンバーに期待します。

広報部

2014.12.20

中3 裁判傍聴体験

12月19日(金)、家庭学習日を利用して、中学3年の希望者で大阪地方裁判所に行き、裁判の傍聴を体験してきました。

2学期のはじめに裁判所や裁判について学んだこともあって、多くの生徒が参加しました。 学校から裁判所まで徒歩で移動する際中は、 「どんな裁判が見られるのかなぁ」「教科書やドラマで見たのと同じかなぁ」 など期待がどんどん膨らんでいきます。

裁判所では、裁判所内でのマナーを確認してパンフレットをいただき、1組・2組に分かれて裁判傍聴へ出発しました。

それぞれ2件ずつ刑事裁判を傍聴し、審理の様子や判決の様子を見ることができました。 また、裁判官・検察官・弁護士の方がどのような仕事をしているのかも実際見ることができ、非常に有意義な時間を過ごすことができました。

教科書やドラマからはわからないリアルな体験を通して、犯罪の恐ろしさや家族・友人の大切さも感じたようです。

中3社会科担当

2014.12.19

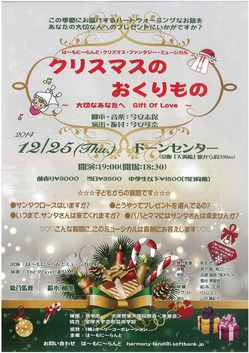

中3山田さん、卒業生今安さんの出演するミュージカルを紹介します!

中3山田蘭美さん、卒業生今安琴奈さんの出演するミュージカル「クリスマスのおくりもの」を紹介します。

は~もに~らんど・クリスマス・ファンタジー・ミュージカル

「クリスマスのおくりもの ~ 大切なあなたへ Gift Of Love ~」

日時:12月25日(木) 開演:19:00 (開場:18:30)

場所:ドーンセンター(京阪「天満橋」駅から約350m)

チケット代:前売り3000円 当日3500円 中学生以下 1500円(当日同額)

《今安さんより、メッセージです!》

広報部

2014.12.17

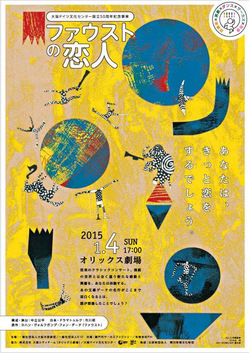

卒業生の森田さん出演「ファウストの恋人」

本校の卒業生で、俳優とダンサーをしておられる森田かずよさんが出演する「ファウストの恋人」を紹介します!

大阪ドイツ文化センター設立50周年記念事業

日時:2015年1月4日(日)

場所:オリックス劇場

チケット(全席指定): S席6,000円、A席5,000円、B席・車いす席4,000円、学生席2,000円

<森田さんからのメッセージです!>

相愛中学校・高等学校卒業生の森田かずよです。 俳優とダンサーをしております。

大阪市音楽団による吹奏楽と演劇、サーカス、ダンス、映像が融合する舞台作品に出演させていただくことになりました。

ゲーテのファウストを原作とし、ゲーテが恋したマルガレーテの視点から物語を描いており、現代に生きる女性にも通じるメッセージも織り込まれております。 生オーケストラで、新春にふさわしい豪華な舞台となりそうです。

私は乳母のマルテを演じさせていただきます。 ちょっとコメディちっくですがとても愛嬌のあるキャラクターです。 その可愛い部分お見せできたらいいなと思っています。

もし、お時間がございましたらぜひ足をお運び下さいませ。

広報部

2014.12.17

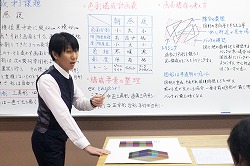

第二回プレテスト復習講座・第二回入試対策講座

12月13日(土)、第二回プレテスト復習講座(小学生対象)と、第二回入試対策講座(中学生対象)が午前中に行われました。それぞれたくさんの方々にお越しいただきました。

こちらはセミナー室で行われた「第二回プレテスト復習講座(小学生対象)」の様子です。

算数(上辻先生)

国語(山川先生)

こちらは大学棟で行われた「第二回入試対策講座(中学生対象)」の様子です。

国語(田中先生)

数学(上辻先生)

英語(ローゼン先生)

中学生対象の入試対策講座は今回が最後でした。小学生は、来年の1月10日(土)にある「中学入試直前対策講座」が最後の講座になります。小学生も中学生も、みなさんしっかり集中して授業を受けてくれました。

次回の予定は、 12月21日(日)「学校見学会」です。まだ、校内施設を見学されていない方は、是非お申し込み下さい!

寒さもいよいよ本格的になってきましたが、受験前に体調を崩さないよう充分にお気を付けください。 またのご来校をお待ちしております!

広報部

2014.12.15

ピアノ公開講座

高校音楽科1年~3年のピアノ専攻生対象のピアノ公開講座が行われました。

講師の先生は、相愛大学教授の山本英二先生。

3学期に行われます後期実技試験の課題を中心に、スカルラッティ、バッハ、ハイドンの3人の作曲家に焦点をあて、ソナタや舞曲、作品番号の由来などを学習しました。

試験最終日で、居眠りをしてしまう生徒がいるのではと心配しましたが、さすがピアノ専攻生!

誰一人寝ることなく、ピアノを交えての山本先生の講義に耳を傾けていました。

音楽科

2014.12.12

成道会(じょうどうえ)とは

少年の頃より釈尊は、「なぜ人間は、生まれた限り必ず年をとり、病気になって死んでいかねばならないのか」という疑問があったといわれます。この生老病死の問題は釈尊を憂鬱にするものでした。王子としての釈尊はありとあらゆる楽しいことを体験したといわれます。しかし、いくら快楽の中に身を置くなかで生老病死の問題を忘れることはあっても、解決することはなく、二十九歳の時に出家者となりました。

出家者になられた釈尊は師について修行し、師の境地に達しましたが、問題の解決には至りませんでした。釈尊は肉体を苦しめることによって精神の自由を得て、悟りの境地に近づきたいと苦行を始められました。六年にわたって、釈尊はあらゆる苦行をされ、骨と皮だけになるほど痩せられました。しかし、苦行によっても解決はしませんでした。 苦行も快楽も解決の道ではないと否定し去られた釈尊は、ネーランジャラー河のほとりの菩提樹の下で、さとりを開くまでは決してこの場から離れないという決意のもとに、瞑想(めいそう)に入られました。釈尊は、瞑想中におこる様々な心の迷いに打ち勝ち、四十九日後にすべての問題を解決できる智慧を悟られ、心の自由を得られました。

釈尊がさとりを開かれたことを、道を達成されたという意味で、「成道(じょうどう)」ともいいます。 私たちは釈尊が成道された十二月八日に成道会法要を行い、釈尊を敬うとともに、悟りの智慧の一端を学びます。

リーフレットより抜粋

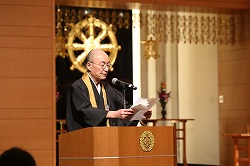

12月6日(土)4限目、全校生徒が一同に介し、成道会をお勤めさせていただきました。

献 灯

献 華

献 香

学校長焼香並びに聖歌隊によります敬礼文・三帰依

学校長によります法語朗読

ご法話は相愛学園前理事長の出口湛龍先生です。

ご法話では、冒頭に先生に届いた相愛の卒業生のコメントを紹介いただきました。 その内容は・・・ 「先日、帰敬式を受けました。相愛に入って初めて『宗教』というものに出会い、入学当初は『どうして宗教を勉強するのかなぁ?』と思っていましたが、宗教の勉強をしていくうちに気づいたことがあります。

それは宗教が国語や数学などの他の教科よりも、一番人間に近い教科だということです。そして何よりも、朝夕の礼拝で『日々の糧』を読むと私は元気が出て、何度も勇気をもらいました。

6年間ナモアミダブツの教えを学んだ証として、私は今回、帰敬式を受けました。法名もいただき、有り難く思っています。私の家は相愛と宗派が違います。だけど、そんなことは気にしませんでした。それは、私が浄土真宗に出会えたことを心から嬉しく思っているからです。そして、卒業を目前とした今、相愛に通えたことを誇りに思っています。」 というものでした。

お釈迦さまの成道があったからこそ、阿弥陀仏のみ教えが開かれ、その教えが親鸞聖人に引き継がれ、相愛学園が誕生しました。そして、法要等を通じて、こうしてお念仏の教えに触れる機会をいただきました。 「素敵な相愛生が育ってくれました」とお話しいただきました。

ご法話では、関西弁の「考えとく」が会話の中でどのような意味を持つのか、また、「南無阿弥陀仏」に秘められた思い、「させていただきます」という言葉が大阪弁であり、「おかげさま」という考えがないと成り立たない言葉であるということ、つまり、絶対他力の教えであるお念仏に出会わせていただいたからこそ生まれる言葉であるということをお話しいただきました。

各学年クラス代表によります焼香

成道会を通して、先輩がお話しいただいた「一番人間に近い教科」である宗教に触れる時間を、生徒はしみじみと受け止めていたように思います。

宗教部

2014.12.11

中3 総合学習 『着付け』

中学3年生の総合学習では、『着付け』の授業を行います。

「初めて着付けをする!」という人から、「茶道をするときに着付けをしたことがある!」という人まで、スタート地点は様々ですが、最終的にはしっかりと着付けができるようになります。

【前半・7月】 【後半・12月】

ゆかたを着て、ポーズをとると女性としての美しさが映えます。

「お・も・て・な・し」の心を忘れずにね!

中3学年団

2014.12.10

SOAI教養講座 「デッサン」

10月からSOAI教養講座の仲間入りをした「デッサン」も、12月8日の授業で年内は終了しました。

デッサンの授業では「ヴィンテージの輸入コーラ」と「キャンディキャニスター」の制作中です。

デッサンはじっくりと時間をかけて、モチーフ(題材となる描画対象物)を徹底的に観察してゆくものなので、いま描いているこのモチーフは来年に持ち越して制作を続けていきます。

「ヴィンテージの輸入コーラ」は、古典的なスタイルの瓶の面白さや、漆黒の瓶の光沢感が特徴的です。

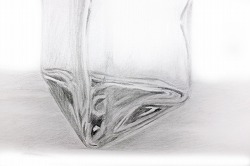

「キャンディキャニスター」は、ガラスの表面にバラの花の彫刻が施してあり、キラキラと繊細に光り輝く複雑なモチーフです。どちらも簡単に描けるものではありません。

とりわけキャニスターの描写は、焦らず冷静に腰を据えて描いてもらいたいと思っています。

【輸入コーラとキャニスター】

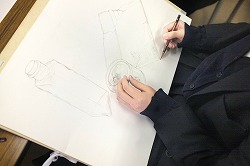

【講座の様子】

【制作の様子】

次回、講座開始は2月6日です。

少し期間があきますが、受講者の皆さんは忘れないように出席しましょう。

美術科 笹本仁

2014.12.09

期末テスト開始!

本日より、期末テストが始まりました。

対象クラスは、高1、高2、高3の特進コースと、高1の専攻選択コースです。

明日からは中学生全クラスと、高1の音楽科も試験がスタートします。

高2、高3の専攻選択コース、音楽科は明後日からですが、本日も中学生・高校生ともに、自習室で一生懸命勉強している生徒がたくさんいました。

【自習室の様子】

今年最後の定期テストです。

悔いのないよう、最後まで精一杯頑張りましょう!

広報部

2014.12.08

中3「税についての作文」入賞!

中学3年生では公民の学習としてDVDなどで税について学び、 税について普段感じていること、学習して考えたことなどをもとに作文を書き、 国税庁が行っている「税についての作文」に応募しました。

そしてこの度、3名が表彰されました。

東納税貯蓄組合連合会 会長賞 3年2組 辻 未佑

東納税貯蓄組合連合会 優秀賞 3年1組 福岡 彩

3年1組 堀 かやの

おめでとうございます!

中3社会科担当

2014.12.06

高2体育ダンス発表

昨日3限目と4限目に専攻選択コースの体育のダンス発表が行われました。

今まで練習した成果をビデオにおさめる大事な発表の日です。

各チームで色々な工夫を施し、それぞれの良さをしっかりと体で表現できていました。

まずは、3限目3組の発表の一部を紹介します。

《チーム1》

【まずはチームの特色を紹介!】

【綺麗なウェーヴ完成】 【円になって踊ります】

【クライマックスです】 【ラストを飾る決めポーズ!】

《チーム2》

【チームで工夫した点の紹介です!】

【ウェーブもとてもユニーク】 【みんな動きが揃っています】

【二列でグルグル回ります】 【最後は独特な決めポーズで終了!】

次に、4限目2組の発表の一部を紹介します。

《チーム1》

【振り付けが全員しっかり合っていて、とってもかっこよく決まっていました!】

《チーム2》

【チーム紹介も最後の決めポーズもばっちり。最後まで一生懸命踊っていました!】

授業の最後に、担当の上田先生より講評を頂きました。

「それぞれのチームの特色が全然違います。いかに上手に踊れるかではなく、みんなで考えたり、時には揉めたりしながら、一生懸命最後まで完成に向けてまとまっていくことの大切さを学べたことと思います。」

【上田先生による講評の様子】

チームの良さを引き出す工夫を、一生懸命協力し合ってやり遂げた様子でした。 今回のダンスで学べたことを、今後色々な場面で活かしていって欲しいです!

高2学年団

2014.12.04

高2音楽科による中学1年生のためのスペシャルミニコンサート

12月3日(水)本日6時間目のHRの時間に、「高2音楽科による中学1年生のためのスペシャルミニコンサート」が開かれました。

音楽科生徒が合唱曲「ガラスの瞳」と「いのちの歌」を披露しました。「ガラスの瞳」は高校2年乙女コンサートで、「いのちの歌」は高校コーラスコンクールで高校1年生音楽科と合同で披露した作品です。

合唱を披露した後は、中学1年生から音楽科の生徒に質問する機会を設けました。1日に何時間練習しますか、今まで練習した中でどの曲が難しかったですか、ドレスを何着持っていますか、などの中学生からの興味津々の質問に音楽科生徒は丁寧に応えていました。 その後は一緒に礼拝を行いました。日々の糧を一緒に読み、念仏を歌いました。念仏はきれいな3部合唱です。

約30分という短い時間でしたが、この交流会で、音楽をより身近に感じたり、自分が頑張るクラブや勉強などにひたむきに頑張る大切さに気付いたりする機会になれば嬉しいです。

高2音楽科

2014.12.03

英会話で動物ゲーム!

昨日5・6限目の中学2年生・3年生の英会話の授業の一部で、英語を使ったカードゲームを行いました。テーマは「動物」です。

初めに生徒たちだけで、いくつ動物の名前を英語で言えるか思い思いに答えてもらいました。多いクラスでは35匹ほど英語で動物の名前が出て来ました!基本的にはどこのクラスも初めはdogやcatから思いつくのですが、次第に哺乳類のネタが切れ出すと、eagleやcrocodileなど鳥類や爬虫類も加わってきました。

その後、実際にプレイするカードに出てくる動物を覚えました。中には生徒が既に知っているようなbearやgiraffe等の動物がありますが、あまり聞き慣れないarctic foxやpuffinなどの動物も出てきて、とても興味深そうに取り組んでいました。

ゲーム本番では、各チームを作り、それぞれ勝利できるように真剣に作戦を立てていました。そのゲームの様子を中2のクラスから一部紹介します。

【いよいよゲームスタート!】 【チームごとに作戦タイム!】

【どれにしようかな!?】 【さぁ声をそろえて"Do you have a walrus?"】

【"Here you go!" カードゲット!】 【勝利に近づいてきた!?】

【相手のカード見ちゃだめだよ~】 【最後まで必死に頑張りました!】

たくさんの動物の英語名に触れると同時に、物を受け渡しする英会話も使うことで、楽しみながら英会話の時間を過ごした様子でした。これからも使える英語フレーズをたくさん習得していきましょう!

英会話担当者

2014.12.03