2014年6月

専攻選択コース A選択「数学活用」

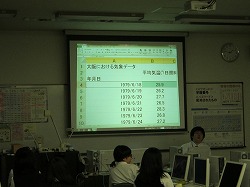

本日5限、高校専攻選択コースのA選択「数学活用」の授業にて、パソコンを用いた授業を行いました。

生徒に、「データの分析」という科目を通して、グラフを読むことや、グラフから何がわかるかを考察することを実際にチャレンジしてもらいました。(使用ソフトはExcelです)

学習指導要領では、「統計の基本的な考えを理解するとともに、それを用いてデータを整理・分析し傾向を把握できるようにする。」となっています。これを達成するためには、単なる講義形式の授業だけではなく、実際にデータにふれて、それを操作し、そこからグラフを見て考察することが必要であると考えています。

まだまだ簡単なことしかできていませんが、これに満足せず、もっといろいろなことにチャレンジして、数学というものを多角的に理解してもらおうと考えています。

数学活用担当 数学科 江原

2014.06.30

期末考査時間割発表!

本日は、期末考査の時間割発表の日です。

一学期の締めになる大事な試験です。日頃からの予習復習の成果を出す時です。

分からない所があれば、早めに先生に質問してクリアにしておきましょう!

しっかりと学習に取り組み、気持ちよく一学期を終われるよう頑張りましょう!

各学年の考査開始日を確認しておいてください。

[ 中学生 ]

◆特進コース・進学コース・音楽科進学コース

7月8日(火)~7月11日(金)

[ 高校生 ]

◆特進コース

高校3年生・高校2年生・高校1年生

7月7日(月)~7月11日(金)

◆専攻選択コース

高校3年生・高校2年生

7月9日(水)~7月11日(金)

高校1年生

7月7日(月)~7月11日(金)

◆音楽科

高校3年生

7月9日(水)~7月11日(金)

高校2年生・高校1年生

7月8日(火)~7月11日(金)

(※高校生は7月11日(金)試験後の3限目に性教育講演会があります)

悔いのない結果が出せるよう、精一杯テスト勉強に励んでください!

広報部

2014.06.30

大阪私立中学校フェアにお越しいただき、ありがとうございました!

大阪私立中学校フェアにお越しいただき、ありがとうございました!

大阪国際会議場に、大阪のすべての私立中学校63校が集まった初めてのフェア、本校のブースにも多く方々が来てくださいました。

来年度からの新制服、学校紹介PV『希望のバトン』、中学校のコースについてなど、本校の魅力を伝えさせていただきました。

来月7月31日にもオープンスクールを行います。

ぜひ、本日お伝えした本校の魅力を確かめに来てください!

本日は、ご参加いただきありがとうございました。

広報部

2014.06.29

春期校内大会 (球技大会)

本日の午後、校内大会が行われました。

中学生はドッヂボール(中1)とバレーボール(中2・3)、高校生はバレーボールです。

まずは、中学生のドッヂボールとバレーボールの様子です。

優勝に向けて円陣を組みます!

みんな全力で一生懸命頑張っていました!優勝は、中1は紅組、中2は2組(田中クラス)、中3は2組(谷村クラス)でした。

中3-2 谷村クラス優勝おめでとうございます!

続いては、高校生のバレーボールの様子です。

やはり円陣を組んで気合いを入れます!

応援団も選手も全員協力して、最後まで頑張りました!優勝は・・・

高2-3 ローゼンクラス優勝!

高校3年生にとっては最後の校内バレーボール大会でした。

最後に決勝で争ったチームと記念撮影。先輩後輩が仲良しの高校生です。

高3-4と高2-3で一緒に記念撮影

次回は、11月に秋期校内大会があります。

中学生も高校生もバスケットボールです。

また今回同様に、クラスが一つになるような、熱い試合を楽しみにしています!

体育科

2014.06.26

高2「高校では学べない学域のガイダンス」

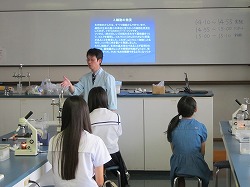

本日高校2年生は6限目に、高校では学べない学域についてのガイダンスを行いました。それぞれのジャンルごとに各大学から講師の方がいらっしゃり、講義を行っていただきました。

今回生徒達には、一番興味のあるものを避けて受講したいジャンルを選択してもらいました。自分の知らない世界を色々と覗き、視野を広げる機会としてもらうためです。

前半と後半に分かれ、2つの講義に参加。下記は各ジャンルの講義の様子です。

[デザイン学]

[環境学]

[観光学]

[哲学]

[商学]

それぞれどの分野も、日頃の学校の授業で学ばないテーマだったので、生徒達はとても興味深く話を聞いていました。身近にあるものから話がはじまり、高校生にも分かり易く説明して下さったため、生徒達は新しい世界に出会うことができ、貴重な経験になりました。

高2学年団

2014.06.25

中3 まち美化

今日、6時限目のHRの時間を利用して、中学3年生全員でまち美化活動を行いました。

校庭に集合し、ごみ袋、火ばさみ、軍手をして、いざ出発。

学校と北御堂周辺のゴミ拾いをし、いつも通っている道や、お世話になっている本町駅周辺をきれいにしました。

たばこやガム、紙くず、コンビニの袋など、たくさんのゴミが落ちていることに生徒たちも驚いていました。

小さな隙間、道路の脇、自販機の前、植込みには特にたくさんゴミがありましたね。

学校へ帰ってきた後は、クラスに分かれてレクリエーションを楽しみました。

中3担任団

2014.06.25

テスト(勉強)におけるキャリア教育<社会科学の観点から>

《キャリア教育推進部より生徒のみなさんへ》

「テスト勉強をしながら何が学べるのか」について関心がもたれることが少ないので、あえて述べてみようと思う。試験の前には、有り体に言えば欲しい「得点」に目がくらんでいるために伝え難く、語れなかったので今になったと思ってもらいたい。

誤解なきよう、言い添えるが「テスト(勉強)におけるキャリア教育」であって、キャリア教育のテストでもない。キャリア教育として、どのようにテストやテスト勉強を引き受ける必要があるかと言うことである。テストに何が出題されるのかを考えるのは、危機管理意識の涵養だと考える人がいる。これも立派なキャリアマネジメント視点だと思う。しかし、今ここでは「勉強をしながら」に関わることにしぼり、テストの出題をどのようにとらえるかという問題は外縁部として扱い、棚上げしておく。何でも勉強だと言ってしまえば身も蓋もない話だが、しばらくお付き合い願いたい。

中学生も読んでいることと思うので、少し冗長になるが説明する。進路指導や特進担当でなくとも「得点の仕方」をどのように獲得するかという話を折に触れてしている。

先々週、高校3年生専攻選択クラスに伝えたことから聞いて欲しい。現代文の授業でテストについて範囲と対策を少し述べた。単元A、単元B(それぞれA、Bと略す)を教科書で履修、それぞれから漢字の出題もある。勉強の時間をかけただけ、必ず獲得できるのは、例えば「漢字」であると説明する(たぶん小学生でも知る真理だ)。こういうのはだれでも聞いた話だ。そこで話に具体性をもたせてみることにした。A、Bの原文を配布して、それぞれのテスト勉強に供してみた。テスト勉強を手伝ったという側面もあり、喜ぶ生徒もいるが、教員サイドからは、どんな試験対策をしているのかを簡単に掌握する方法の一つとして実践しているところもある(これを読んだ生徒は、多少なりとも驚くだろうが、そういうことである)。

Aは2130字、Bは4960字で難読の文字について述べてもAに比してBが多く、大正期の小説であることも手伝い、字訓についても厄介なものが目立つ。A、Bの出題に加え、補助的に、今回はCとして210の小問の中から、そのまま出題する設問があると言い添えている。さて、しっかりと得点するためにどのような手順で試験勉強をするか、これは、キャリア教育としての初級の問いかけ、あるいはそれ以前である。読んでいる中学生には、少しハンデがあることもお話ししておこう。高校生は全員、5月1日に大学生による経営学のプレゼンテーションを聞いている。また、高校3年生は現代社会を履修し、基礎的な経済学にもわずかだが触れている。したがって、高校3年生は先の質問には明確に答えることができるのだ。覚えたらすむような漢字の学習についてはA、B、Cの順あるいはA、C、Bので取り組む方が時間効率とテストまでの残り時間から来るストレスを回避するためにはいちばん良いと。

わかりにくければ、文字を読む時間、漢字など一項目を覚える時間が均等であるとするなら、手早くかたづけられるのはどれか?と問われていると考えれば良い。これならわかるだろう。A、Bはテスト対策のために覚える対象を確定すべきだから、Cがすでに覚えるための教材として整えられている点からするとBCの取り組み方には個人差がでる。こんなこと大仰に言うこともあるまい。言わんとすることはまだまだ先にある。

学習、勉強には、「わかる」ことがキーワードとして使われる。ここに一石と投じておいた。別に隠すこともなかろうと思うのでここに記す。この春に中学入学の決まった人たちに、「わからないところこそ大切だ」「わからないことを喜べ」と教えた。それは勉強の効率とは、「勉強する前とした後の変化の大きさ」で測ることができるからだと伝えた。わからないことが分かったときにこそ、学力の伸長があることを誰もがわかりながら、わからないことを避けようとするのがどうやら世の常だとも。「わかること」だけを求め続けるのは、実は空しい。

少し話題が逸れたように思われたかもしれないが、上の「効率」をさらにすすめて考えると「変化率」という言葉あるいは数値で表せる。幸い、相愛中学校高等学校では、先にも述べたように大学で学ぶようなことも少しずつ生徒のみなさんに啓いているので、経営学やIT用語として用いられているROI[return on investment]ならびにその派生であるROT[Return on time]を紹介しよう。(あらかじめ弁明しておくが、後者は経営雑誌ではしばしば見られるが、web上の経営用語にはほとんど見られないので、小稿ではどの程度の認知であるのか、学術上のそれを述べるものではないと理解してもらいたい。)

ROIは、投下した資本に対して、どれだけの利益が生じたかを測る指標である。投資利益率、投下資本利益率というが、投下資本の適性を云々する費用対効果という言葉なら聞いたことがあるだろう。話が中学生・高校生に馴染まないと思わず、もう少し聞いて欲しい。生徒にとって、知識学力に交換できる財貨に該当するものは、時間と努力であるという。ROIと比べて、投下資本でなく投下時間と置き換えての指標がROTである。何をくどくど言ってくれているんだ、時間あたりの勉強の効率の良さを言っているだけなら、そんなことはわかっているというのが読んでいる方の真っ当な声だろう。笑うことなかれ、用語とはこの程度のことをたいそうに言っていることもあるのだ。ここで終われば、目先論になるのであと少し、続けてみよう。

成績の伸びは何を言っているのだろうか。経営用語から拾ってみよう。おそらく成績の伸びというものは、企業体の業績や株主の効率性に該当するのではなろうか。もっている力がどれだけ伸びたかなどと学力の伸長をいうが、学力偏差は他者との相対性が入り組んでいるために、企業利益を総資本で除したROA〖return on asset〗よりも厄介な面はあるものの、これに当たるとみていいように思う。

さて、学習面で生徒の皆さんは「時間における学習の効率」と「成績の伸び」どちらが気になるだろうか。近年、米国ではROE〖return on equity〗(自己資本における利益率)をROAやROIよりも重視するようになったとか。異業種間の比較や国際競争から他国企業との業績比較にも用いられ、資本家の収益性検討の指標となっているという。過程や努力ではなく結果を求めるということなのか。実に厳しい目線であるように思う。どれだけ伸びたかということさえ、比較指標にさらされるというのは、どこか勉強に似ていると思うが企業実績のように、はじめから結果を求めてイイモノかどうかは意見も異なることだと思う。

社会科学つながりで蛇足になるがもう一点。先日、現代社会のテスト監督をしながら、需要供給曲線の出題があったのでぼんやりと眺めていた。供給曲線は、費用と数量の軸に相関関係を表す曲線を描くので、勉強量と学力の相関関係を見ているような気にさえなったのである。一方、需要曲線に該当するものがmotivationであったりするのだろうかと思っていたのだった。さしずめ均衡点は、学習満足度というところか。二本の曲線で構成されたマトリクスにはどんな意味を見いだすことができるだろう。

すこし、言い過ぎた感がないではないが、ここまで興味深く読めた方にはJ.ボードリヤール『消費社会の神話と構造』をお勧めする。ちょうど30年くらい前に紹介された知見で、人の消費にも神話(人が信じて疑わないもの。ロランバルト以降の用語。受験必須の概念。)が存し、それを分析した高著。現代消費社会を分析した名著を勉学や学校選びに重ねてみてほしい。消費対象化されてしまった勉学(幸いにして消費対象にならなかったものもあると思うが)にも応用できると私は思う。社会学を学びたいと思う人にもお勧めだ。ここで詳しく触れるのは避けておこう。もちろん、これを紹介するには理由あることだが、興味ある生徒の皆さんはその勉学の成果を小稿の筆者である私にも啓いていただきたいという願いもある。

「テスト(勉強)におけるキャリア教育」と題して、経営学・経済学を結んだ視座を作ってみた。キャリア教育の一端を表に出してしまうことにためらいもあるがこれくらいなら問題はなかろうと思う。また一方で、学習と経営学・経済学の視座はもっと細かに見ることができるようにも思うが、それは学問に従事する方々にお任せすることにしたい。学び手としての我々は、多くヒントを得ることのできる立場を存分に楽しみ、謳歌したいと思わねばなるまい。学びは鍛練ともなるが、苦しいばかりではなく、ときに愉快でならないこともある。学びの愉悦に浸ってもらいたいと切に願うところである。最後の数段落は理解のためにはあまりに急峻だったと思うが、これも学習。登山道にお花畑は続かないと心得られよ。お花畑だけがあるのは、公園でしかない。登るべき山ではないのだ。登るには適当な険しさが必要であるが、険しさを愉しむ人もいる。仕事にも、クライマーズハイは存するというが、勉学にもあると見ていて良いと思う。

往々にしてテストとは、そうしたクライシスにも繋がる入り口のひとつである。繰り返しいうが、小稿では社会科学に生徒学生にとって身近なものをあてがってみた。社会科学にさらしてテスト(勉強)を見通したとき、何が見えるかを綴ったが、社会で起こりうることは学生生徒にとってのテスト(勉強)や勉学にも起こりうるのではないかという視点を喚起できたなら、読んでもらって良かったと思う。小稿にとって望外の喜びである。勉学における経営危機はどこから来るのかなどと新たな課題も掲げられないでもない。勉学の対象を科学するのでなく、勉学することそのものを科学することができよう。生徒の皆さん諸賢の考察を乞う。

文責 キャリア教育推進部 部長 若生哲

2014.06.24

客員教授五嶋みどり先生集中レッスン

6月21日(土)12:30~15:30

相愛大学ヴァイオリン専攻生が、アンサンブルスタジオ(大学の本町学舎)にて、レッスンを公開で受けました。

その中に、高2音楽科芝内もゆるさんが2番目に受講。

力強く、チャイコフスキーのヴァイオリンコンチェルト第2・3楽章を演奏。

五嶋みどり先生からは、まず、4分の3拍子の拍子の感じ方からお話があり、初めの旋律を何度も弾きなおす場面も。

チャイコフスキーの3拍子は、踊れるようにリズムを感じて、自分で表現を考えるようにと、助言を受けていました。

ヴァイオリン独特のビブラートの奏法の指導もあり、ヴァイオリンの深さを感じ、レベルの高いレッスンでした。

音楽科

2014.06.23

第1回オープンスクールにお越しいただき、ありがとうございました

本日6月21日(土)

第1回オープンスクールを行いました。天気予報では午後から雨でしたが、降ることもなく、オープンスクールがスタートしました。

終礼後、スタッフ生徒たちが集まりそれぞれの持ち場に向かいます。2週間ほど前から始まった研修の成果を見せるときです!

13:00 受付スタート!

まずは駅周辺、校門前でのお出迎え。 地下鉄出口で待機していると、相愛以外の道を聞かれるのもちらほら。

シンデレラ階段上では音楽科の生徒たちによる電子オルガンのウェルカム演奏!

講堂前で受付を済ませると、メンバーズカードがもらえます。参加するたびにシールが貼られていくので、ぜひ集めてみてください。

オープニングまでの間、今月、実施した体育祭での高3クラスダンスの映像をご覧頂きました。

13:30 オープニング

司会は生徒会長の町田さん。

校長先生のお話のあと、来年からの新制服の紹介をしました。

台詞と動きと音楽と練習を重ねてきた甲斐あって、上出来の仕上がり。

制服紹介の後は、参加者はそれぞれの体験授業教室へ。保護者の方には講堂で学校説明を聞いて頂きました。

体験授業の様子 アンケートの中からの感想もご紹介します!

【念珠作り】

「念珠の意味もわかり、宗教の勉強もできて、よかったです」

【華道】

「きれいなお花ができました。」

【しおり作り】

「使ったことのないペンで色を塗って、とても楽しかった。」

【顕微鏡作り】

「作るのがとても楽しかった。先生がおもしろかったです。」

【英会話】

「先生や先輩がたくさんしゃべりかけてくれて、いろいろ話すことができました。」

【お菓子作り】

「フレンドリーな先輩が多く、気軽に声をかけてくれたので、緊張しなくて楽しめました。」

【ヨガ】

「親子三人で楽しませて頂き、からだの芯がまっすぐになって気持ちも穏やかになりました。」

【楽器体験】

「先輩が優しく丁寧に教えてくださいました。音が出なかったけど楽しかったです。」

最後はみんなでお見送り。

シンデレラ階段を笑顔で降りていく姿を見て、この日のために頑張った甲斐があったと喜びを分かち合いました。

参加された方はいかがでしたか? 参加された方はもちろん、今回残念ながら参加できなかった方も、次回、第2回オープンスクールは7月31日に開催致しますので、お友達も誘ってご参加ください!!!

次回も楽しい時間を提供できるプログラムになっていますので、お楽しみに。

広報部

2014.06.21

食堂ワールドカップフェア 2日目

今日のメニューは、朝から日本が対戦したのがギリシャということで、地中海沿岸の伝統料理のムサカ!でした。

ムサカとは、野菜の重ね焼きグラタン。

更に、普段はランチにはご飯がついてくるのですが、今日はパン! ヨーロッパ風ですね!

輪切りのなすびが入っていて、とても美味しくいただきました。

パンではなく、ご飯でもあったと思います。

今日の日本の試合は引き分けで、残念でしたが、次戦25日のコロンビア戦ならびに、ワールドカップフェアのメニューにも期待しましょう!

広報部

2014.06.20

中学音楽科進学コース ピアノ公開レッスン

6/18(水)放課後、中学音楽科進学コースのピアノ公開レッスンが、講堂にて行われました。

今回は、7月4日(金)の第1回実技試験で演奏する曲を、相愛大学の山本英二先生にレッスンしていただきました。

まずは、全員が順にスケールを弾き、その後、5人の生徒がレッスンを受けました。

曲目;

J.S.バッハ作曲 / インヴェンション No.8、シンフォニア No.11、平均律第1巻21番変ロ長調BWV866

ツェルニー / 30番練習曲 No.25

クーラウ / ソナチネ Op.55 No.3 第1,2楽章

実技試験まであと2週間です。

しっかり練習に励んで下さい。

音楽科

2014.06.19

高校2年生進路研究

6月18日(水) 6限目のHRの時間に高校2年3組と4組はコンピューターを使って大学のことを調べるという時間を持ちました。

ホームページを見つけることができても、その学校までのアクセスを調べるのに手間取る生徒もいました。授業料以外にも施設利用費がかかる学校もあり、生徒は驚いていました。入試科目も様々でした。

早期に進学先を考え始めることはいろいろな準備をするにあたって有意義だと思います。 来年の今頃には自分の夢や将来を見据えて、第1希望の進学先目指して勉強していることでしょう。

[ iPadを使って進路研究をする4組の様子 ]

高2学年団

2014.06.19

教育実習生が研究授業を行いました。

本日の高2講堂礼拝では、教育実習生が様々な質問に答えてくれました。

いつ教師になろうとおもったのか?教師になるためには、どんな勉強をしなければならないか?

専門以外のことも勉強しなければならない大変さを生徒に伝えてくれました。

その実習生たちが、研究授業を行いました。

これまでの2週間で学んできたことを、すべて出し切れきれるよう準備をしてきたようです。

あと3日で教育実習が終了しますが、来年から立派に教壇に立てるよう最後まで頑張ってください!

広報部

2014.06.18

オープンスクール舞台練習

今日のお昼休み、講堂では6月21日に行われるオープンスクールの舞台発表の練習が行われていました。

観客の皆さんにどうしたら上手く説明できるか、綺麗に見せられるかと試行錯誤しながら練習に取り組んでいます。

未来の後輩たちに見せる舞台ということで、出演者は気合十分。

ひとつひとつの動きが揃えられるように何度も繰り返します。

オープンスクールまであと3日!!

練習もいよいよ最後の調整に向かっています。

参加する皆さんは楽しみにしていてくださいね!

オープンスクール参加者はまだまだ募集中です!

お申し込みはこちら。

広報部

2014.06.17

親鸞聖人御命日法要

親鸞聖人御命日法要

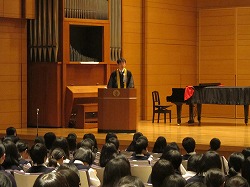

本日は、いつもの朝の礼拝と違い全校生徒が講堂に集まり、講堂礼拝を行いました。

1月16日が、浄土真宗の開祖である親鸞聖人のご命日であるため、月命日である16日は全校で礼拝を行います。

高校3年生が、司会や献灯、焼香してくれました。さすが、高校3年生、ピシッとした立ち振る舞いです。

礼拝の後は、宗教科の太田先生からご法話をいただきました。

何気ないこと一つでも、気持ち、言霊が宿っていて、後ろ向きな言葉を使っていると、自分自身がつらく、苦しくなってしまいます。だから、「ありがとう」「ごめんなさい」「しあわせ」という3つの言葉を積極的に使っていきましょう。

日々の糧 20日 夕

美しい言葉を使おう 美しい人になるために

心あたたまる言葉を使おう 心あたたまる人になるために

言葉は人を育てます

宗教科

2014.06.16

高3 文楽鑑賞

本日、高校3年生が文楽鑑賞のため、国立文楽劇場まで行きました。

古典芸能の鑑賞は、古典の授業2単位時間の扱いです。

江戸時代に作られた人形浄瑠璃は、義太夫節と三味線が奏でる音楽でもあるのです。

人形劇を楽しむ、話を理解するといっても、江戸時代の庶民楽しみ、現代の高校生には難解なところもあります。演目「団子売」は、主旋律が売口上、副旋律が子孫繁栄を願う言祝ぎの歌となっています。意味の重奏性を楽しむ文化レベルに驚きました。

一方の「丗三間堂棟木の由来」は、熊野詣・復讐譚・アニミズムが綯い交ぜになったお話。義太夫の語りには「古今集」「伊勢物語」「長恨歌」が織り込まれ語りに奥行きが作られています。さらには「補陀楽渡海」を連想させる熊野信仰、信太山の葛の葉伝説にも触れられた夫婦親子の情愛を語る人情ものとなっていましたので、老若男女を問わず、知性の有無を越えて鑑賞できる工夫がなされています。

かつての大阪の文化がとても高度なものであったことがうかがえる鑑賞会となりました。

高校3年 学年団

2014.06.16

音楽科対象入試説明会・ワンポイントレッスン

本日、音楽科対象入試説明会・ワンポイントレッスンを本校にて行いました。

音楽科を目指す小学生や中学生、保護者の方、約80名に参加していただきました。

申し込みの多かったピアノは、11時30分からワンポイントレッスン(先生と15分間のマンツーマンのレッスンです!)が始まり、電子オルガン、ヴァイオリン、声楽、フルートも各レッスン室で始まりました。

13時からは、ワンポイントレッスンを一旦中断して、講堂にて説明会。

説明の前に、高校音楽科の生徒による演奏を2曲聴いて頂きました。

1曲目は、高3のピアノ専攻生による2台ピアノ8手、ブラームス作曲ハンガリー舞曲第1番。

2曲目は、高2のヴァイオリン専攻生によりますヴァイオリン独奏、チャイコフスキー、ヴァイオリン協奏曲第3楽章。

どちらも、普段の練習通り華やかに、力強く演奏してくれました。

その後、パワーポイントを使い、音楽科のカリキュラムや入試内容、中学音楽科進学コースの説明を行いました。

説明会後は、再びワンポイントレッスン。

後半のレッスンに当たっていた方は長時間お待ちくださり、ありがとうございました。

ワンポイントレッスンの参加者からは、 「的確なアドバイスを受けました。」 「楽しかったです!」 等の感想をいただきました。

たくさんのご参加ありがとうございました!

次回のワンポイントレッスンは、11月です。 ご参加お待ちしています!

また、来週6月21日(土)にはオープンスクールがあります。 こちらも、ぜひご参加ください。

2014.06.14

本日より、食堂にてワールドカップフェアです!

本日より、食堂のワールドカップフェアが始まりました!

今日、開幕戦を迎えたサッカーワールドカップ!

ブラジルに行っての観戦はなかなかできないので、食堂で気分だけでも味わいましょう!

初日の今日は、『コーヒーナッツポーク』でした。

お肉とアーモンドスライスとの相性は抜群で、肉好きには、たまらない定食でした!

『コーヒーナッツポーク』を選んだ生徒たちは、美味しそうに頬張って、ワールドカップフェアを満喫していました。

ワールドカップフェアは、残り2回!

6/20(金)『ムサカ(野菜重ね焼きグラタン)』

6/25(水)『アロス・コン・ポーヨ(鶏の炊き込み風ご飯)』 です。

楽しみですね!

広報部

2014.06.13

中3修学旅行(最終日)

(3日目の夜の内容を追記しましたので、3日目のブログもご覧ください。)

6月13日

6時00分 起床

いつもより早い起床です。

6時45分 朝食

8時15分 首里城に向けて出発

9時30分 首里城に到着。

まずは2000円札で有名な『守礼門』前で説明がありました。

その後、城内を見学しました。

10時50分

那覇空港に到着。

4日間お世話になった看護師さんに、ごあいさつをしました。

搭乗手続きを済ませ飛行機に乗り込みました。

13時50分 関空到着。

解散式を行いました。

全員無事に大阪へ帰ってきました。

この修学旅行を通して一回り大きくなりました。 この成果を明日からの学校生活に活かしましょう。

中学3年 学年団

2014.06.13

高1 街美化活動

今日の放課後は、H1は街美化活動をしました。

学校周辺の道路に落ちているゴミを拾い、本町駅周辺をきれいにしました。

手伝ってくれたのは、各クラスの整美委員とお手伝いあわせて14人。

自動車や自転車に気をつけるように注意を受け、火ばさみ、ゴミ袋を持っていざ校外へ。

北御堂周辺と信濃橋交差点の二組に分かれゴミ拾い開始です。

路上や植え込みの中などゴミがたくさんあって、拾うのが大変でしたが、宝探しのようにみんなでワイワイと楽しく拾っていました。

学校の周辺から、終着ウツボ公園まできれいにしました。

校内だけでなく、その周りもきれいになりすっきりとしました。

皆さん、ご苦労様でした。

高1 学年団

2014.06.12

中3修学旅行(3日目)

(2日目の夜の内容を追記しましたので、2日目のブログもご覧ください。)

6月12日 3日目

6時30分

起床。

修学旅行も折り返しです。体調もバッチリです。

7時15分

朝食 この日もブッフェでした。

8時45分

ホテルを出発。

連泊になるので、荷物を軽くまとめて、美ら海水族館へ。

9時20分

美ら海水族館 ジンベイザメやイルカショーなどを見学しました。

美ら海水族館ではお土産の購入とアイスクリームの購入がOKだったので、家族の方や友達、先生にお土産を購入する姿が見られました。明日の帰宅を楽しみに待っていて下さい。

また、ここまでアイスクリームを購入する機会がなかったので、ここぞとばかりにアイスクリームを食べる生徒もいました。

11時45分

美ら海水族館を出発。

12時10分

フルーツランドで昼食をいただきました。沖縄名物の鶏飯(けいはん)です。半分は、そのままいただき、残りの半分はダシをかけてダシ茶漬けに。疲れた身体にす~っと入りました。

また、ここにしかないお土産があったので買っている生徒がいました。

13時30分 フルーツランドを出発。

13時45分 ホテルに到着。いざ、マリンスポーツへ

バナナボートとシュノーケリング

太陽の光がサンサンと降り注ぐなかホテル前のビーチへ。

ウエットスーツに着替えたあと、インストラクターの方から説明がありました。

その後、グループ分けがあり、海へ。海についた後、すぐに全体写真の撮影を行いました。

バナナボート

激しく揺れるボートに乗り、出発! 数回振り落とされました。

シュノーケリング

沖の方へバナナボートで出ていき、海の中をのぞきました。きれいな海の中に泳ぐ魚や珊瑚を見ました。

ボート待ちの間は...みんなで海ではしゃぎすぎました。

水をかけられているのは谷村先生です。

海に入ることができない生徒はシークラフト体験です。貝殻を集めて写真立てを作りました。

17時00分 ホテル着

明日は帰阪の日です。

一つでもいい思い出ができるように最後までがんばります。

(6/13追記)

18時45分

夕食。お昼から、海に入ったので、この日は先に入浴時間を取りました。

そのため、夕食は少し遅い時間です。

21時00分

ミーティングと礼拝

マリン体験を行なったこともあり、少し疲れているようなところもありましたが、しっかりと気を引き締めて、ミーティングを行いました。

そして、1日の総まとめで礼拝を行いました。

22時30分

就寝

就寝時間を待たずに寝ている生徒もたくさんいました。

中学3年 学年団

2014.06.12

中3修学旅行(2日目)

(1日目の夜の内容を追記しましたので、1日目のブログもご覧ください)

6月11日 2日目

6時30分

起床

どの生徒も先生たちが起こしに行く前に起きて準備をしていました。今日の活動を楽しみにしているっていうことかな?

部屋の外を見ていると大雨です。(このあと奇跡が起こります。)

7時15分

朝食。ブッフェでした。

8時30分

ホテルを出発。

9時15分

おきなわワールドに到着しました。おきなわワールドに着く直前にバスから外を見ていると雨が止みました。本当にラッキーです。

鍾乳洞である玉泉洞を見学しました。自然の素晴らしさに感銘を受けました。

その後、沖縄の伝統文化などを体験しました。中には白蛇と記念撮影をした生徒やシーサーになりきって写真を撮った生徒もいました。(ちなみに写真の左は森先生です。)

最後に沖縄伝統芸能『スーパーエイサーショー』を見学しました。ショーの中盤では数名の生徒がシーサーに頭を噛まれる場面もありました。頭がよくなるそうです。 終盤では、全員が舞台にあがり、一緒に踊りました。初めてですがうまく踊れていました。

そして、エイサーショーのスタッフのみなさんと写真撮影をしました。

12時15分

昼食。このときは大雨です。

タコライス、もずく、アオサのりのスープ、そしてデザートは、紅いものケーキです。 オーシャンビューのレストランで食事をとりました。

サトウキビの収穫と黒糖作りと体験 午後からは残念ながら雨...と思いきや、バスを降りる時に雨がやみ、太陽が照ってきました。 サトウキビに雨露がついているので、カッパを着用してサトウキビの収穫に挑みました。その前に、クラス写真です。

そして、サトウキビの収穫方法の説明があり、いざ、収穫へ。 意外と力のいる作業でした。

その後、工房内で作業をしました。サトウキビを等間隔に裁断し、お土産にしました。 そして、圧搾機を使ってジュースを作りました。

また、黒糖ようにサトウキビをグツグツ煮詰めました。 生徒全員で大きな棒を順番に持ち、かき回しました。 数分煮詰めたあと、鉄板に広げ冷ましました。

仕上げは等間隔に切り出来上がりです。

黒糖も土産としていただきました。

最後に現地の方とお別れをして、ホテルへ移動しました。

16時40分

ホテルへ到着しました。 本日は雨が心配でしたが、活動をするときには雨がやみました。

このあと、夕食をいただき就寝の準備をします。

(6/12追記)

18時00分

夕食をいただきました。ビュッフェ形式で、沖縄のゴーヤチャンプルもありました。

サトウキビ刈りを行なった影響か、おかわりをする生徒が多かったです。

21時00分

ミーティング

今日も健康状態のチェックと1日の反省を行い、明日の行動を確認しました。

22時00分

就寝

中学3年 学年団

2014.06.11

アンサンブル部 食堂演奏実施

今日は、初めての試み、食堂演奏会を行いました。食事をしている中で演奏をするのはとても新鮮でした。今回の経験を生かし更にいいものを創っていきたいです。

次の演奏は7月にピロティーで行います。 新入部員も入っての初めての演奏なのでぜひ来てください。

アンサンブル部

2014.06.11

中3修学旅行(1日目)

6月10日~13日まで中学3年生は沖縄へ修学旅行に行きます。

楽しい思いで作りと中学3年年間の集大成になるようにしましょう。

1日目

大阪の天候は晴れ。 大きなスーツケースを持ってきて生徒が集合しました。

7時45分

集合が完了してから、結団式。教頭先生からあいさつがあり、「楽しくかつ成長することができる修学旅行になるように」と話がありました。その後、飛行機に乗り込みました。

9時00分

飛行機が離陸。飛行機が地上を離れると大歓声があがりました!

「飛行機に乗るのは初めて。」という生徒もたくさんいました。機内では飲み物をいただき、リラックスしました。

11時10分

沖縄県の那覇空港に到着。 天気予報では雨の予報でしたが、日頃の行いが良いのか、快晴でした。

12時15分

昼食に沖縄そば、ミミガー、フーチャンプルなど沖縄料理をおいしくいただきました。

13時00分

ひめゆり資料館へ移動しました。 平和学習です。中学2年生のときから沖縄の平和学習を行ってきました。

戦争の悲惨さを目の当たりにしました。衝撃的過ぎて目を開けてはいられないところもありました。

その後、『糸数壕』へ。 現地のガイドさんの説明を受け、入りました。語り部の方の話を聞き、その当時の様子を学びました。 壕の中では、一旦、懐中電灯を消しました。太平洋戦争の時には壕の中の様子は暗く、寂しいものでした。

15時20分

平和祈念資料館・平和の礎へ移動をして館内を見学。

戦争で亡くなられた方の礎を見ました。 その後、学年全体とクラスごとに写真を撮りました。

17時15分 ホテルに到着。このあと夕食をいただきます。

本日の予定は終了に近付いています。

生徒はみな元気です。

これから、明日の行動に向け、準備をします。

(6/11追記)

18時00分

夕食

その後、入浴を済ませ、夜のミーティングへ。

21時00分

ミーティング

健康状態の確認を終え、1日のまとめをして諸注意を行いました。

22時30分

就寝

中学3年 担任団

2014.06.10

授業参観・保護者懇談会・人権講演会

本日、4限目に授業参観を行いました。

日頃の授業の様子や学校生活を保護者の皆様に見学していただく日です。

土曜日ということもあり、たくさんの保護者の方に来校していただきました。

授業参観の一部を紹介します。

[中1-1 岸本先生(国語)]

[中1-2 竹中先生(社会)]

[中1-3 吉内先生(英語)]

中学校で本格的に始まった英語です。グループを作り、会話の練習です。

[中2-1 伊藤先生(理科)]

[中2-2 小林先生(体育)]

体育祭が終了した所ですが、もう校内大会(球技大会)の練習です。

[中3-1 中西先生(理科)]

今回の授業は実験です。各人の歩く速さや、走る速さを調べました。

[中3-2 森先生(社会)]

[高1-1 佐藤先生(ブラッシュアップEnglish)]

[高1-2 玉城先生(数学Ⅰ)]

[高1-3 堀田先生(日本史A)]

[高1-4 尾花先生(家庭基礎)]

[高2-1<文系> 堀先生(古典B)]

[高2-1<理系> 江原先生(数学Ⅱ)]

[高2-2 野口先生(社会と情報)]

今回は保護者の方にも、授業を体験していただきました。表計算をしています。

[高2-3 ローゼン先生(コミュニケーション英語Ⅱ)]

[高2-4 山川先生(古典B)]

[高3-1 福岡先生(体育)]

高3も球技大会です。さすが高3で、もうコートに入りバレーボールを行っていました。

[高3-2 佐野先生(リーディング)]

[高3-3 若生先生(現代文)]

[高3-4 光森先生(生物)]

[高3-5 四宮先生(体育)]

先日行われた体育祭の「ダンス」を評価しています。うまく踊れましたか???

各学年、各クラスで様々な授業が行われましたが、どのクラスも保護者の方々でいっぱいで、日頃の生徒の学校での様子を知っていただく良い機会になりました。

午後1時30分より、各クラスに分かれて保護者懇談会を行いました。 各担任から新しい学年・クラスでの方針や授業の様子が紹介され、そして1学期中間考査の成績を返却しました。

高校2年生は、同時間に「修学旅行説明会」を開始しました。今年も去年同様、10月にシンガポールへ行きます。日本と海外との違いを異文化理解をしながらしっかり学んできます。

[高2修学旅行説明会(セミナー室)]

また、中学3年生は、「進路説明会」を行いました。相愛高校のそれぞれのコースの魅力について、教頭より話がありました。特進コースの昨年度の実績や、専攻選択コースの新しい取り組み、そして音楽科の進学傾向に合わせた変更点などについて、詳しく説明がありました。

その後、午後3時より、保護者対象の人権教育講演会を講堂で行いました。 本年の講師は川西寿美子さんで、「揺れる思春期の子どもたち~いじめ問題にどう対応するか~」という題でご講演をいただきました。

ネット時代の子どもたちは、ケータイ・スマホ、ラインでのいじめが主流となっており、家庭での子どもに対する対応や、子どもと良い関係を築くコツやヒントをたくさんお話しして下さいました。「いじめ」と「ケンカ」の違いや、「孤独」と「孤立」についてなど、興味深いトピックを分かり易く講演してくださいました。また、学校は人間関係を学ぶところであり、学校と先生とで連携を取ることの重要さもお話しして下さいました。

子どもたちが安心して楽しく学校生活を送れるよう、これからも整った環境を提供していきます。

[人権教育講演会(講堂)]

本日は数多くの保護者の方に学校に来ていただき、ありがとうございました。

来週からも元気に明るく学校生活を送りましょう!

広報部

2014.06.07

人に好かれる方法<就活の一性格から社会へ>

《キャリア教育推進部より生徒のみなさんへ》

タイトルが大仰なものになった。まず言っておこう。役に立つかどうかは、人それぞれであるが、知らないよりは知っていた方が良いだろうから少し書いてみようと思う。そんな気持ちに端を発し、読み手の皆さんには行間を愉しんでいただきたいと思う。日本経済新聞電子版(2014/5/28 7:00)に「人事が欲しがる体育会系 意外な『就活最強』競技」と題する記事が掲載された。折しも就活にいそしむ大学生が町行く時に恰好の記事となっているようである。記事には

「体育会系学生を大量に欲しがるのは金融系。代表がみずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、野村証券ですね。営業を根気強くやる『ソルジャー(兵士)』としてです。次が総合商社で、住友商事は採用の3割が体育会系といわれています。もっとすごいのがIT(情報技術)サービスの大塚商会。体育会系比率は5割。営業トップ10のうち、だいたい半数が体育会系社員なので、採用も半数が体育会系になったという噂です」

と評判を解説する担当者の声を紹介している。「噂です」と内容を否定するものの、都市伝説とするには根も葉もないことではないらしく、人事では競技の志向性にまで目を向けていることが紹介される。チームで働くために社員に何が必要かを考えているようで、『One for all,All for one』をむねとするラグビー、戦略に基づくアメリカンフットボール...と紹介が続く。競技者ではなくとも、チーム全体に目線を向けているマネージャーの強みも語られる。一方、個人競技スポーツの評価について手厳しいところを記しているうえ、団体競技にチームワークに優れているという先入観が、競技性の評価に棹さしていることも指摘している。なお、この電子版には<読者からのコメント>欄があり、5/30昼時点では23件の入力閲覧可能コメントがあり、概ね記事内容に同意、賛意を示すものとなっている。加えて、「企業は体育会信仰を捨てよ」とか、「従属精神がパワハラを許している」と、企業の体育会人事傾向を認めつつも、その体質の変化を期待する声まで載せられているところは興味深い。コメントには「就活に有利だから体育会に入るというのは本末転倒」と戒める声もある。記事掲載の後のコメントをも想像するためか、記事筆者あるいは編集デスクは見出しに「意外な」と差し込んでおり、私たちはそれを事実を和らげるレトリックと理解しておいて良いだろうと思う。ほぼ事実だと認定できることに「意外な」とは、事実認知を拒みたいという意思も読めないではないが、邪推であるとしておこう。

さて、この記事に反論することなど微塵もないが、社会での風潮を読み取りどのように適応していくかというのは「遅れて入る者」の一般的な思考である。入ろうとする社会がより良い状態であることを望んではいるものの、なかなか変わらないというのが悲しい現実と言わねばならないことも多い。人は材料ではないのに「人材」と呼ばれることなども、そうした思いのライン上にある。「材」を「財」と改めて「人財」としてもらえるなら、少しは嬉しいのだが、これもなかなかである。日本で、女性の参政権が確立してから、男女の共同参画社会が叫ばれるまでどれほど時間のかかったことか。今なお叫ばれているとすれば、従前と変わらずにあると指弾されているに等しいと思わねばなるまい。ただ、これから社会に入る「遅れて入る者」の立場で、入る先である社会にうらみごとを言っても仕方が無い。学ぶ側から「これ役に立つんですか?」「こんなの勉強じゃない」という言説はこの「恨み言」だと言っていいかも知れない。発言する者は恨み言というより買うか買わないかを迷う消費者よろしく述べているつもりだろうが、手に入れなければ損をするのは、学ばない者であることがはっきりしている。社会に適応するかしないかの問題もさることながら、生き方の多様性についても了解しておく必要もあろう。女子生徒には、女性にはいろんな価値尺度があるから、ティーンズから20代にかけて販売されている雑誌が、男性向け雑誌よりもはるかに多いこと、女性向け商品の百貨店の売り場面積が男性のそれより遙かに多いことなど女性の生き方に多様性があることは理解できるはずだと説明している。男性に比べ、女性の志向や社会での位置づけは多様であるということである。この点で男女は等しいとは言い切れないと言えば言い過ぎに聞こえるだろうが、人生が魅力ある生き方に満ちていると言えば納得していただけるだろう。「あとから遅れて入る者」の立場で同じ選ばれることにおいても、就職できることも、勉強できることも、センスが良いこともそれぞれ違うスケールがあてられて測られていると思えばいい。これでも判らなければ、彼氏のお母さんにはじめて出会ったとき「有機化学ができるのね」とか「貴方の線形代数が素敵なのよね」などと言われたという話は、聞いたことがないと申しあげればわかってもらえるだろう。価値尺度の違いからくるものなので、ジェネラリティかスペシャリティかの問題でもないのである。あてがわれるスケールが異なると理解した方が良いのだが、注意すべきは変えるべきは「遅れて入る」自分の側だけであると言い放つのは早計である。社会とは複数の人で構成されるので、数値的な「モード」のほかに「メンタリティ」などが場や関係性を変えることがある。

かつて、授業で「学び」を取り上げた折に、内田樹氏『日本辺境論』(新潮新書 2009年11月)p140~p149を扱ったことがある。本文に紹介された池谷祐二氏の話に、「もし好きな人がいて、その人を振り向かせようと思ったら...」という内容が出てきて、授業の眼目からやや逸れてそこを行間余すことなく読み取ろうとしていた生徒が何人かいたことを覚えている。詳しくは書籍に目を通してもらいたいが、つまるところ行動を合理化させる感情が働くというものなのだそうだ。「好きだから勉強する」と普通は考えるが「勉強するから好きになる」ことがあるというのである。ここだけ見ても判らないなら、本を読むか、実践してみるかである。見出しに「好かれる」と記したが、恐ろしいことに「いじめられる」「嫌われる」ことの分析にも、このあたりにヒントがあることも忘れないでおきたい。

就活の話を導入として、内面の探査は外面からはじめるということ、個性を尊重するかのような風潮の中で採用現場ではある特定の採用モデルがあるということ、それは所属したスポーツの特性を企業の利便性に結びつけているところがうかがえるということ、採用されるモデルが作り出す企業体質の危険性、採用されるモデルに寄り添っていくことの危険性に言い及んだ。社会については、社会がどうあるべきかを論ずることは、よく行われるところであるがその変化への期待とそのレスポンスに時間的隔たりが大きいこと、改善への時間的余裕が私たちに乏しいこと、消費論理よろしく対象を捉えると時として陥穽にはまることに目を向けた。女子生徒、女子学生に向けての人生のとらえ方が男性のそれとは違っていることや人間力をはかる尺度が場面によって異なることを承知すべきことだとした。一方、社会に参加していく人だけが変化を求められるのではなく、対峙する個性や集団が行動の合理化から心理状態に変化を起こす例を引いた。「好きになること」と対立するような心理状況も生じさせるモデルがあることも想像したのだが、指摘するにとどめた。そうして、あらためて「好かれる」ことを考えると、「認める」ことの関わりが大きいと思えてならない。我が校の生徒には、『日々の糧』12日朝、16日夕を咀嚼してもらいたいが、一般の方にはたとえばこの典拠である『仏説阿弥陀経』に触れていただきたいと思う。抱え込んだ問題を、どのように引き受けるのかはそれこそ問題であるが、何が正解で何が誤りであるという簡単な問題ではない。「人に好かれること」を想起して読み続けた挙げ句、これらの文言に頷いていただけたなら結構。「なんてうざったい文だ。肝心なことが何も書かれていない。」と思われている方、むしろ頷いていただけなかった場合、それこそが「好かれること」に関わる「学び」の位置にあるといっていい。「肝心なこと」を読む前から期待し、想定しているのだ。つまり、その位置こそが「認め」ないでいることであり、「引き受けずに」いる位置そのものなのだから。読み手にとっての答えは、すでに読み手の胸中にあったと言うべきだろうか。頷いた方にはこの文章はさほど価値のなかったものでしかなかったが、「なんてうざったい」と思われた方にはずいぶんと価値があったのではないかと筆者は思量するところである。

(文責 キャリア教育推進部 若生哲)

注 小稿を綴っている最中にハフィントンポストに土堤内昭雄氏「『アナと雪の女王』にみる社会の姿」(ニッセイ基礎研究所社会研究部主任研究員2014/5/30 19:02)が掲載された。1970年代に流行したビートルズ"Let It Be"と挿入歌"Let It Go"を比較しつつ「現代社会の制約」に目を向けている点が秀逸である。氏は「ありのまま」を希求する点で同じだとまとめるが、一世代から二世代のジェネレーションギャップをうかがう意味でも高論だと思う。上記拙稿と併せて参照されたい。

2014.06.07

『汗もしたたるいい乙女!』 ~体育祭~

6月5日(木)に体育祭を行いました。

今年は、2度目の体育館での体育祭の実施でした。

去年度の舞台は大阪市中央体育館でしたが、今年は舞洲アリーナで体育祭を行いました。 全校生徒をクラス別に赤組と白組に分けての対決で、どちらのチームも勝利を目指して必死に戦っていました。 その様子をプログラム順に紹介します。

<開会式>

<ラジオ体操・補強運動>

<15人16脚 (中3)>

<60M走>

<ロープジャンプ (中2)>

<400Mリレー>

<台風の目 (高1)>

<応援合戦>

<スウェーデンリレー>

<~昼休み~ 新体操部演技>

<クラブ対抗リレー (文化部)>

<クラブ対抗リレー (運動部)>

<玉入れ (中1)>

<玉入れ (保護者)>

<綱引き (全員)>

<色々競争 (教員・育友会種目)>

<棒引き (高2)>

<クラスダンス (高3)>

【1組】

【2組】

【3組】

【4組】

【5組】

<閉会式>

白組優勝!優勝旗授与

吹奏楽部による演奏のもと、優勝旗や各競技の表彰を行いました。

また、去年度より400Mリレーの優勝チームには育友会から寄贈された『トロフィー』が授与され、去年度は、中学生は中2の足立クラス、高校生は高1のローゼンクラスが優勝でした。

今年は、中学生は中1福岡クラス、高校は高2上辻クラスがトロフィーに名前を刻みました。

教頭先生からの総評後、生徒会からの閉会宣言

今年度の体育祭も体育館で行った為、雨天、熱中症、蜂や毛虫の心配をせず、心置きなく競技に専念してもらえたかと思います。 生徒は皆とても一所懸命がんばっていました。

例年通り、最後は、高3のクラスダンスで大いに盛り上がり、幕引きとなりました。

とても活気あふれた、良い体育祭になったと思います。

御観覧下さった保護者の皆様をはじめ、多くの方々に感謝する素晴らしい一日となりました。

また日常に戻りますが、ここでの活力を毎日の学習に活かし、けじめをつけた学校生活を送りましょう!!

広報部

2014.06.06

体育祭無事終了しました!

昨年より始めた体育館での体育祭。

今年は舞洲アリーナ体育館において実施し、無事に終了しました。

最寄り駅から少し遠いにも関わらず、多くの保護者の方にも来ていただき、大変活気のあるものとなりました。

ありがとうございました。

詳細については明日ブログにアップしますので、ぜひ見てください。

広報部

2014.06.05

インターアクトクラブ新入生歓迎会

本日、四天王寺中学・高等学校にてインターアクトクラブの新入生歓迎会が行われました。

本校からは、12名の生徒会役員が相愛中学・高等学校の代表として参加しました。

午前中は、他校の生徒とグループになり、天王寺七坂を回るウォークラリーを行い、交流を深めました。

午後からは、落語家 春風亭酔狂さんの「天王寺詣り」という落語を聞きました。

インターアクトクラブは、社会奉仕の理想のもと、18才までの中学・高校生が参加します。

生徒たちも普段は、接する事の無い他校の生徒と交流を持ち、自分の視野を広げるきっかけとなり、とても良い経験になったと思います。

インターアクトクラブ 顧問

2014.06.03

虫歯予防デーを前に歯科衛生指導を実施しました

5月30日(金)、中学生を対象に、歯科校医である鷲尾拓志先生による歯科衛生指導を実施しました。

みんなの知っている芸能人の方の歯の矯正のお話、自分では気づきにくい虫歯の進行など興味深い内容でした。

自分の歯を健康に保つには、歯と歯茎の衛生管理が重要であること、定期検診の必要性、歯周病は生活習慣病でもあることなど、口腔の健康についての意識向上に繋がったことと思います。

保健室

2014.06.03