2015年6月

専攻選択コース 幼児教育基礎

6/30(火)の幼児教育基礎で、相愛大学子ども発達学部の岩口先生が来て下さり、「子どもの発達と音楽教育-歌って遊ぶ-」という内容で授業をして下さいました。

今年度の高大連携授業は2回目になります。

まず、日本のわらべうたの紹介で、にほんばし、おちゃらか、おべんとう、かごめかごめ、など懐かしい歌が出てきて、生徒達は楽しそうに口ずさんで歌いながら手遊びをつけていました。

次に、あんたがたどこさの歌で、「さ」のときにお手玉をまわします。

右回し、左回し、と両方回しました。皆が自然と拍子を取らないとうまくいかないことにも気づきながら、回すことに夢中になっていました。

他にも、わらべうたをカノンで歌ってみたり、げんこつやまとかごめかごめを一緒に歌ったり、たくさんの実習を体験して、生徒達は終始楽しそうな表情で授業を受けていました。

広報部

2015.06.30

学校見学会・クラブ体験会にお越しいただき、ありがとうございました。

本日、第1回学校見学会・クラブ体験会を開催いたしました。

多くの方にご来校いただき、ありがとうございました。

本校の様子、クラブ、乙女コンサートはいかがでしたでしょうか。

本日の詳細については、後日アップ致します。

8月末には、第2回のオープンスクールを予定しております。 こちらにも、ぜひお申込みください。

本日は誠にありがとうございました。

相愛中学校・高等学校

2015.06.27

中3 「思春期教室」体験

6月26日(金)午後、聖バルナバ病院で行われる「思春期教室」に行ってきました。

最初に、助産師のかたの講演を聞きました。

講演のテーマは、「知って欲しい 命のこと、自分のこと、性のこと」でした。

女性の身体の仕組み、妊娠や出産についてなど、わかりやすく丁寧に教えて頂きました。

ひとりひとりかけがえのない自分の身体・心を大切に、そして家族や友達などの周りの人も 同じように大切にする、素敵な大人になってください、というメッセージが込められていました。

講演のあとは、体験授業。

10kgの重さの妊婦さん体験用のベストを着用し、寝ころんでから起きあがる、落ちたハンカチ を拾う、という動作をし、自由に動けない大変さを痛感していました。

それ以外にも、今日出産された方の胎盤をビニールの上から触ってみたり、新生児と同じくらい の大きさの赤ちゃんの人形を抱っこしたりしていました。

引率の竹内先生は、妊婦さん体験のベストを着用し、さらに新生児を抱っこするという両方を 一度にチャレンジ。

その後、グループにわかれて新生児室の見学に行ってから、解散しました。

沖縄での修学旅行で、戦争で犠牲になった人たちのことを思い、命の大切さを感じた中学3年生。

今回は、妊娠・出産ということを通して、あらためて命の大切さ・尊さを実感したと思います。

中3学年団

2015.06.26

校内大会

6月25日(木)の午後、校内大会を行いました。

中学1年生はドッヂボール、中2・3年生は総当たり戦のバレーボール、高校生はトーナメント戦のバレーボールで行いました。

中学1年生の様子

結果 引き分け 紅組・白組に分かれて、みんなで精いっぱい頑張りました!

中学2・3年生の様子

優勝したのは中2は3組、中3は2組。

ラリーもたくさん続いて白熱した試合でしたね!

高校生の様子

優勝したのは1年4組!

最後に優勝したチームと先生チームでゲームをしました。

結果は1年4組の勝ち!

次回は、11月に秋期校内大会があります。

中学生も高校生もバスケットボールです。

また今回同様に、クラスが一つになるような、熱い試合を楽しみにしています!

広報部

2015.06.26

校内大会《結果速報》

6月25日(木)の午後、校内大会を行いました。

中学1年生はドッヂボール、中2・3年生は総当たり戦のバレーボール、高校生はトーナメント戦のバレーボールで行いました。

中学の部では、中1は引き分け、中2は3組勝利、中3は2組勝利!

高校の部では、高1-4が優勝!

詳細は明日アップします!

広報部

2015.06.25

中学3年生 租税教室

6月23日(月)、中学3年生の公民の授業において、税理士の先生による租税教室を実施しました。

これは、次世代を担う生徒たちに、税の意義や役割を正しく理解してもらい、その使い道に関心を持ち、さらには納税者として社会や国の在り方を主体的に考えるという自覚を育てることを目的に、国税庁が支援しているものです。

税理士の玉置裕子先生から、ビデオやクイズなどで楽しくわかりやすく「税」について教えていただきました。

身近な消費税以外にもたくさんの税金があること、税金がなかったらどのような世の中になるか、外国の税金についてなどたくさんのことを教わりました。

次の課題は、この日学んだことをもとに、税の作文を書くことです。 自分なりに調べたり考えたりすることで「税」がもっと身近なものになると思います。

中3社会科担当

2015.06.24

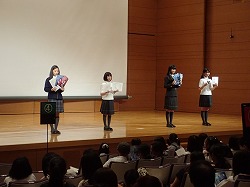

C群幼児教育基礎 指人形発表会

6/23(火)幼児教育基礎の授業で、「指人形を使って、歌やお話で保育園児と一緒に楽しむ」というテーマで、発表会を行いました。

各グループ3人ずつで、タイトルを考え、それに基づいた歌やストーリを考えました。

各グループのタイトルは、

1.バナナパンをかいにいこう

2.アニマルZoo

3.おはなばたけ

4.みんなでおさんぽにいこう!

5.あおむしくんのだいぼうけん

生徒達は指人形の10本の指をうまく使って表現していました。また、それ以外にも小物を用意していたり、ピアノで効果音を入れたりと工夫が凝らされており、すばらしい発表ができました。よく頑張りました!

広報部

2015.06.23

OSKによるダンス講習会

6月20日(土)に、OSK日本歌劇団の劇団員の方が4名来られ、中学生を対象にダンスの講習をしていただきました。

中学3年生は1年ぶり2回目の講習だったので、OSK特有のラインダンスもスムーズに習得することができました。2年生、1年生は、慣れない動きに悪戦苦闘しながらも、一生懸命足を上げてダンスに励みました。

終わった後は、認定証を授与し、皆で記念撮影をしました。

体育科

2015.06.23

高2ブックトーク

先週のLHRで、高2はブックトークを行いました。

プログラムは、

1.教員からの本の紹介

2.高2のみなさんが読んでいる本の紹介

3.図書室司書の松永さんからのお話 です。

まず、高2学年団の6名の教員が本を紹介しました。

佐藤先生『世界から猫が消えたなら』

余命わずかの若者が悪魔と出会い、あるものと引き換えに1日の命を与えられる、という小説です。高2の中にも、現在この本を読んでいる生徒がいたようです。

太田茉美先生『丹生都比売(におつひめ)』

『西の魔女が死んだ』などで有名な梨木香歩さんの著書で、奈良時代を舞台にした作品です。

米田先生『グアムと日本人』

修学旅行で行く、グアムの歴史や文化について詳しく書かれた本です。ぜひ、修学旅行前に読みたいですね。

尾花先生『人生がときめくかたづけの魔法』

TVでも紹介され、有名な片づけコンサルタント「こんまり」さんの著書です。かたづけをするためには、何が大切なのか。それは「ときめく」か、「ときめかない」か、という本です。

太田正見先生『ようこそわがやへ』

先日、ドラマの最終回が放送された話題作です。『半澤直樹』や『下町ロケット』などで有名な池井戸潤さんの著書。

江原先生『ぼくたちはなぜ学校へ行くのか』

ノーベル平和賞を受賞されたマララ・ユスフザイさんのことや、学校へ行くことができない子どもたちについて書かれた本です。

次に、高2の皆さんがどんな本を読んでいるのか、アンケートをとった結果を発表しました。高2に人気だった作家は誰だったのでしょう?

3位は...『告白』『少女』などの湊かなえさん。

2位は...『永遠の0』の映画化が記憶に新しい、百田直樹さん。

そして、1位は...『図書館戦争』『植物図鑑』などの有川浩さんでした!

最後に、図書室司書の松永さんから、図書室の利用についてお話しして頂きました。

今年は図書室がぐんと近くなり、非常に利用しやすくなりました。修学旅行で行くグアムについての調べ学習、また、皆さんが進路を考える上で必要な図書もたくさん揃っています。何より、読書は人生の糧となってくれるものです。今後も積極的に活用していってください。

高2学年団

2015.06.22

中学音楽科ピアノ公開レッスン

6月18日午後3:45~、ピアノを専攻する中学音楽科の生徒が講堂に集まり、大学教授の山本英二先生のレッスンを受けました。

レッスンの前に、バッハとショパンの時代の質問から入りました。

写真は、バッハは何時代?ショパンは何時代?と質問され、皆下を向いて挙手している様子です。

その後バロック時代と古典派、ロマン派の様式の解説を交えて、レッスンが始まりました。

プログラム

1. 3-1 井上瑳月

J.S.バッハ シンフォニア No.15

2. 3-1 菅野市子

J.S.バッハ シンフォニア No.8

3. 3-1 萬田夕貴

ショパン エチュード Op.10-5

始めに、バッハの多声部の説明がありました。ソプラノとアルトの声部の掛け合いの表現が一声部に聴こえないように、テーマを意識して弾くようにレッスンを受けました。

続いて、ショパンエチュードのこの曲は右手、左手のどちらが大事?と問われました。 基本的には右手が難しいですが、左手も2拍子を感じて弾きなさいと言われ、左手が音楽的に弾けるようになりました。

その他の生徒は、スケールを弾いて、ピアノ公開レッスンは終了致しました!

7月3日の第1回実技試験に向けて頑張ってくださいね!

音楽科教員

2015.06.20

教育実習の先生による演奏会

中1のクラスを担当してくれている教育実習の先生が、昨日のホームルームの時間に演奏会を開いてくれました。2人とも本校音楽科の卒業生です。

生徒たちは演奏に聞き入っていました。

その後、文化祭で行われるコーラスコンクールの準備として過去のコーラスコンクールの様子をDVDで見ました。

今度は中1の出番です。観客を感動させることができるようなコーラスにしましょうね。

中学1年 担任団

2015.06.20

ルールが変わるということ~理解だけで十分か否か~ (キャリア教育推進部)

すこし"おさらい"をしておきたい。5/19ブログ「学内専用」に掲げた「『都構想住民投票に学ぶ』において、「今ココにいない人のために真剣に議論をして、今ココにいない人のために努力をすることが政治的知性であるように思う。」と説明し、これは学校で学ぶ「思いやり」という正義である、と。さらに『表彰されるということ』では、努力研鑽の果てが、孤独・孤高につながる可能性を指摘し、マジョリティやポピュリズムとは異なる心域が存在すると述べた。未来構築のためのメンタリズムの一端として説明をしたというのが、このブログ二つの振り返りである。

では、正義は「思いやり」からのみ発せられるのか、未来構築のためにマイノリティにならないとダメなのかという質問についてYes Noを問われると、答えに窮することもある。結果からいうと、いずれもYesでありNoであるのだが、事例を引用しキャリア教育の視点から述べてみようと思う。

ルールの変更とテーマを聞き、前に「大阪都構想住民投票」を契機に述べたので、今回は「安全保障関連法案」「労働者派遣法改正案」についてだろうと思った方がいるだろうが、すでにそう思った方には別の読み物に目線を移していただくことをお勧めする。もっと卑近なことを考えていこうと思うのだ。というのは、自転車運転についての「改正道路交通法」についてである。ルールの変更が何をもたらすかについて考えていこうということなのだ。自転車運転についても安全についての注意義務や自転車それ自体が「道路交通法」上で「車両」であることは従前のルールの中でもすでにあったことで、より安全を促すという公共性と社会正義の上から、「危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習が義務づけられる」と、法が改められたのである。大仰に言うつもりもないが、「危険なルール違反」さえしていなければという安心からかあまり神経質にとらえられてはいないところがあり、法改正の受け止め方にまだまだバラツキがあることは注目に値する。

今月初めから注意深く見ていたが、対応が大変難しい中、交通安全のために奔走されている警察の方々の姿を目にした。警察の方々が関わられた例については、明らかに「危険なルール違反」であるので特にここでどうこうと言うことはない。むしろ、法改正によって人の遵法意識がどうなったかに注目したり、「ルール改正」でより安全になったかどうかの目線をむけてみようと思う。例をあげてみよう。

先日、閑静な住宅街である八尾市山本町の水路脇の歩道で生徒を引率したときのこと、後ろから高齢の男性が自転車で近づいてこられ、"チリン、チリン"とベルを鳴らされた。生徒達はすぐに道を譲り通路をあけて自転車の通行を促した。起きたことはそれだけである。生徒達に、老婆心から尋ねてみた。「今の行為は適法か否か?」と。間髪入れず「自転車は、歩道を走ってはならず車道を通行すべきで、ここを走るのは違法。しかも、歩行者に対しベルを鳴らしてしまうのもおかしい」と。満点である。では、自転車に道を譲る行為についてはどうか?「譲る」ことが違法行為に屈するような行為だとする見方も存するかもしれないが、もし道幅一杯に歩き続けているとしたらどうだろう。違法性云々の話ではないことが浮き彫りになってくるのである。道を譲ったことそれ自体に、適法か否かの判断がなされたとは思いがたいのだ。自らの安全を守ることが最優先になった上の危険回避がこの行動原理であるはずで、この行動に間違いはないと思う。道幅一杯に歩き続け、後ろから来た高齢の方にスピードをさらに落とさせて、やがて自転車を止めさせたり、自転車から降ろしたりすることなどが全くの正義だとは思えないのである。正義という語を用いるなら、道を譲ったのは法よりも優先する「正義」にかなう行動だと思われるし、この点についても生徒の行動は満点だと思うのである。これが第一の例話である。

二つ目の例は、生徒がからまないものだが、こんなことがあった。状況を説明すると、見通しの良い片側一車線の坂道の県道で車の速度制限は時速40km、坂を登り方向に向かって右側にのみ幅1.5mあるかなしかの歩道がついている。交通量は多く、坂を下る自動車も上る自動車もいずれも同じくらいの車の多さである。信号では常時5台くらいの車が上り下りともに並ぶだろうか。そこに電動アシストつきの自転車を運転する主婦が上っている。もちろん車道を、である。自転車を追い抜くために、また同時に対向車に気を遣いながら自動車は徐行をする。軽自動車の前に大きな車があれば、自転車は見えづらそうである。買い物帰りとおぼしくカゴに品物を入れて帰宅途中であるらしい。もうお解りだろう。この自転車は法に適っているので、先の例話の高齢の男性と違って、法意識については遵守意識が高いのだろう。もちろん「危険なルール違反」ではないものの、様子を見ている私はヒヤヒヤものであった。自転車を運転されている方も追い抜く自動車の運転手もまたおそらくそうであったに違いない。ここで何を考えるかということは、もうお判りだろうと思う。

この法改正は、自転車の安全運行と自転車の危険運行に脅かされる歩行者の安全を守るという一般論に向き合っているので、すべての事象に向き合っているわけではないということである。さて、賢明な読者の皆さんは、これをどう考えられるだろうか。先に記したが、立法化されていてもいなくとも生活者の安全を第一に考えることは大切である。では、違法行為に及んで良いかとなれば話は別である。悲劇的な話だが、違法は違法である。

自分たちにとって必要な改正を、自身の手でなすことができるなら、改正の前に起こりうることを真剣に考え抜くことが必要である。その点で最初に記した「今ココにいない人のために真剣に議論をして、今ココにいない人のために努力をすること」が大切だというのである。しかし、その変更に参画できない場合、未成年であるために選挙に関われないことを含むが、何が起こるかを懸命に考えることが求められているのである。「懸命」というくらいに、危機管理をすることが大切である。「今ココにいない人」ではなく、未来の(自分を含めて)誰かのために考えることが大事なのだ。法は公共性の求めるところであり、ここでは孤独・孤高になる必要はない。

一方で、立法をする者は、利点欠点を含めあらゆる事象を考えに入れる必要がある。この点について、アメリカ合衆国は少なくとも日本より先進的であるように感じられる。こんなことをしたら、何が起こるかということについて、映画産業でさえもが映画のネタとして織り込んでしまうのだから。機械が人を殺したらどうするか、という議論をWEBで読んだがこれも優れた知見だ。

さて、先ほどの坂道の事例だが、私なら「その道を利用しない」選択があるかどうかを考える。かつて米国大統領だったC氏は、徴兵を拒否するという自由を行使したという。日本にこうした自由があるかどうか、判然としないが、これも考え方だと思う。法がすべての事象に対応しきれてはいないという知性をつかむことができたら、法に対して不満をいうのではなく、インフラの改善や法改正を待つ間に、私たちがどうすべきかを考えるのが学びというものだ。政策学や法学が、そうした気づきの向こうにあることを大切にするのも学生の気づきとしては良いものだろう。しかし、いつもいつも学問がその向こうにあるとは限らないということもまた知性であることを忘れないでおきたい。

(文責 キャリア教育推進部 若生哲)

2015.06.18

高1 BOOKトーク

本日、高校1年生のHRでは学年の先生たちのお勧め本を紹介するBOOKトークを実施しました。

今回行ったブックトークは、ビブリオバトル形式で行いました。 ビブリオバトルとは、順番に制限時間内に本の紹介を行い、その後紹介された本の中で一番読みたいなとおもった本に投票して、得票数が一番多かったものをチャンプ本とするものです。決められた時間内で、本の魅力をいかに伝えることができるかがカギになります。

講堂に集合後、司書の松永さんから図書館の利用案内を聞きました。

その後、学年の先生のお勧め本を1人3分で紹介しました。

先生方のお勧め本

吉内先生 本当は違うんだ日記 (上村弘:著)

森先生 人生はワンチャンス! (水野敬也:著)

井上先生 ドラゴン桜 (三田紀房:著)

村木先生 ランチのアッコちゃん (柚木麻子:著)

平村先生 「音大卒」は武器になる (大内孝夫:著)

山川先生 源氏物語 (谷崎潤一郎:著)

ローゼン先生 イメージでわかる単語帳 (田中茂範:著)

光森先生 精霊の守り人 (上橋菜穂子:著)

伊藤先生 一分間朝礼話材200 (赤根祥道:著)

すべての先生話をを聞いたのち、投票用紙に一番読みたいと思った本に○をつけて、投票箱に入れました。

その結果、チャンプ本に選ばれたのは、村木先生が紹介した「ランチのアッコちゃん」に決まりました。

今回紹介された、本はチャンプ本を含めてすべて図書館に置いてあります。朝読書の時間に、今回興味もった本を読んでみてはいかかでしょうか。

高1学年団

2015.06.17

表彰されるということ~目標と立ち位置と~ (キャリア教育推進部)

今年もうれしい発表が続いた。我が校、体操部・新体操部が全国大会への出場権を獲得したのだ。大阪府内の予選での表彰状が、皆の前で読み上げられ、その研鑽と全国大会出場の激励がなされた。相愛に勤めて以来、毎年のことだったので、特に意識もしなかったが、どこか引っかかるモノがあった。それについて述べてみようと思う。

讃えることも、讃えられることも決して悪いモノではない。賞賛されることは、とても嬉しいモノだ。それまでの努力が実り、その成果を評価される。スポーツであれば、競技ルールの下での競争に勝利したこと、おそらくはその勝利の背後に並々ならぬ研鑽があるだろうことが認められて讃えられているのだ。偶発的に取得された宝くじに対して誰も賞賛はしないが、熱意・根気・努力・時間など費やしたコストの大きさを鑑みたとき、総合的にそれを評価する基準に照らして人はそれを賞賛するのだ。

くどくど一般論を述べたが、「引っかかるモノ」の次元をお話ししようと思う。その正体について、筆者はかつて自らの体験から捉えてはいたものの、当時の私は友人にさえ上手く伝えることさえできなかった。友人に言った言葉をそのまま恥じらいもなくここに記してみよう。私は「地方で勝っただけであり、全国の試合はまだ始まってもいないのに。」とつぶやいたのだ。皆さんはどう思うだろうか。ありがたいことに別のクラブに所属する友人は高校1年生の私を叱責してくれたのだ。この叱責には、いろんな意味がこめられているのだとあとでわかり「ありがたい」と思うに至ったのだが、その場の私は憮然としていたと思う。

全国大会に行けることの価値は自分にもよくわかっているし、確かにトロフィーや賞状もいただいた。けれども、当時脳裏にあったのは「自分はどのくらいの位置にいるのかということについて、はじめて評価されるところに行ける」という意味で、全国大会に臨もうとしていた。ただ、この言葉がどんな意味を持つかということについて、同じチームで出場する同級生には「(誰にも)言わない方が良い。これは自分たちにしかわからないことだから」と諭されてもいたから、友人の叱責に反論することもなく、水掛け論に展開することもなくその場をやり過ごした。もし賞賛をしてくれるなら、私たちの志を理解した上で讃えてほしいというのが、私の本心であり、その点で「わからないことだから」というチームメイトの友人とは理解を異にしていた。

言う機会を逸していた、慚愧に堪えない、というよりもわかってもらえないだろうというのが、つい最近までの私の立ち位置であった。しかし恵まれたことに全国大会で優勝経験のある指導者が職場を同じくするようになったことで、談笑の内にそこに触れるとすぐに私と同じだと判った。「トップの背中を見たり、前に誰もいない経験をしないとわからないことがある」と氏のいうことが実感としてわかった。それでもなお、理解してもらいたいという思いと機会がないという思いで葛藤し、今に至ったのである。この点は恥じ入る必要があろう。教育する者として未熟であったと言わねばならない。

ただこうして今ココに話してみようと思うきっかっけがあった。複数のメデイアで取り上げられたので、ここに紹介してみようと思う。今日6/12朝に「欧州発明家賞:カーボンナノチューブ 飯島氏ら3邦人受賞」の報に触れた。日本の技術力がまたしても評価され、これによる文明の進化が世界に期待されていることが何より嬉しかった。その発明の深遠さ有用性など私にはわからないが、ともかく嬉しかった。受賞は、飯島澄男・名城大終身教授、湯田坂雅子・名城大特任教授、小塩明・三重大助教の3氏であり、メディアの受賞コメントで「本当にびっくりしました」と湯田坂氏が仰ったのに続いて、破顔のもと「まだまだ頑張れってことなんですよねっ」と仰ったことに感銘を受けた。この言葉に賢者の大事なメッセージがあると思うのだ。これだけでは判りづらいので、もう一つ例を掲げると、私の言わんとすることがすこしは判って頂けるだろう。ノーベル賞を受賞した折の山中伸也氏のコメントを覚えていらっしゃるだろうか。氏は「(ips細胞は)まだ、誰一人救ってはいないのですよ」とコメントされた。それぞれのコメント時の感情や物言いに多少の差はあるだろうが、このような志に少なからず感銘を受けたのだ。私意でこれを翻訳すると、「私はまだ業半ばである」というところか。

キャリア教育レベルに話を戻そう。賞賛される側のメンタルに触れることは、その経験が一番わかりやすいといえるだろうが、その機会をさまざまな機会として作り出しているのが、日本国の初等教育・中等教育であると言うことができよう。ここで、学校内においては大きな受賞以外は賞賛する必要はないとか、(賞賛される者の志向が)わからないことを引き受けてほしいというつもりはない。むしろ逆である。賞賛の機会は多い方が良い。さらに賞賛される者は、賞賛がゴールではないと理解することが望ましく、その賞賛を通して、わずかな孤独を味わってほしいものだと思っている。ただし、このわずかな孤独、あるいは孤高というものは妙薬である。誰しも努力を続け、その成果が現れるようなことを経験することがあろうと思う。その時、自分にはまだ先があるのだと思えるようにすることは極めて重要なことであり、その研鑽の果てに未来が構築されていくだろうことが分かるだろう。そこにはマジョリティとかポピュリズムは存在しない。この胸に引っかかる孤独という妙薬に気づくはずである。評価されても、評価されなくてもマイノリティの試練として受け取ってしまうようなこともあるだろう。しかし、自分のためにも、多くの人のために未来を作っていることが味わえることに違いはないと思う。もし私が、未来や未来の幸福を味わう感覚を説明せよと問われたとしたら、未来を創るときの味わいはこの妙薬をおいて他にないと答えるだろう。経験からスポーツでも学問でもこの妙薬は存在すると断言できる。しかも、もっと多くを味わっている人の偉大さもわかる妙薬でもあるのだ、と。

(文責 キャリア教育推進部 部長 若生哲)

2015.06.16

親鸞聖人ご命日法要

親鸞聖人は1263年1月16日、弘長2年に90歳でお亡くなりになりました。

亡くなられた16日に毎月親鸞聖人のお徳を偲び、法要を行います。

朝の礼拝の時間に全校で、『親鸞聖人ご命日法要』をお勤めしました。

合掌・礼拝

日々の糧

礼拝を行った後、宗教科の太田先生よりご法話をいただきました。

「私はどっち?」というテーマでのお話で、生徒たちは大変興味深く話を聞いていました。

宗教科

2015.06.16

夏休みにチャレンジ『高校生のためのコンテスト』の案内 (キャリア教育推進部)

高校生新聞社が、21種類ものコンテスト(懸賞付き 論文など)をとりまとめています。その案内が、送られて来ましたので、PDFに改め、「学内専用」に掲げています。御覧下さい。

国際協力機構(JICA)の「エッセイコンテスト2015」は、中学生でも参加できます。また、近隣の大学のモノでは、神戸女学院大学「第6回 絵本翻訳コンクール」が含まれています。

なお、こうした企画は高校生の能力向上を企画軸にしながら、まもなく到来する"ポスト・センター試験"のための下準備の一つであるようなところもあります。俯瞰した立場の言い方で恐縮ですが、学力試験の限界が垣間見られること、社会人基礎力やコミュニケーション能力の涵養が、近未来において欠くべからざる能力とされていることの表れなのでしょう。

いわゆる"学校の勉強"だけを大切にしていてもダメな時代がもう来ているということなのです。キャリア教育への関心が高い相愛生の皆さんには、わかってもらえますよね。(詳しくは「学内専用」で)

2015.06.13

中3修学旅行 最終日

最終日です!

6:00 起床

6:30 朝食・礼拝

8:00 ホテル発

8:45 首里城着

琉球王国の建物や服などを見学しました。

スタンプラリーもあり、各グループで協力している姿も見られました。

9:50 首里城発

10:20 国際通り着

しおりには「昼食会場」とだけ記載していましたが、昼食はステーキハウス!

それも楽しみにしながら、国際通りで班行動です。

11:30 昼食会場着

各テーブルでパフォーマンスしながら調理して頂き、盛り上がりました。

12:20 昼食会場発

12:50 那覇空港着

ここで、3日間お世話になったバスガイドさん・看護師さんとはお別れ

14:30 那覇空港発

16:25 伊丹空港着

(少し出発が遅れたので、到着も遅れましたが、無事元気に大阪まで戻ってきました。)

16:45 解散

沖縄での3日間、たくさんものを見て、聞いて、感じることができましたね。

今後のみなさんのより一層の成長を期待します。

明日は、家庭学習日です。

ゆっくり身体を休めて、来週からの授業に備えてください。

中学3年学年団

2015.06.12

中3修学旅行 2日目

6:30 起床

とても良い天気です。

6:45 朝食

みんな元気に朝食

いつも通りの朝の礼拝で心を落ち着かせ、本日の予定を確認しました。

8:15 ホテル発

9:30 美ら海水族館着

ゆっくり魚たちを見て癒やされました。

有名な大きな水槽を前に写真を撮る姿が多く見られ、水槽を上から見られる場所もありました。

11:00 イルカショー

暑さも忘れるほど夢中になって、イルカのパフォーマンスを見たり、写真を撮ったりして楽しみました。

12:00 美ら海水族館発

13:15 ホテル着

13:30 昼食

15:00 マリン体験開始

グラスボートやドラゴンボートで沖縄のキレイな海を満喫!

サンゴを拾ったり、海に潜ったり、それぞれ楽しい時間を過ごしました。

16:30 マリン体験終了

18:30 夕食

19:30 ミーティング・礼拝

ホテルの売店にてお土産やデザートのアイスを購入

部屋で1日の出来事を話したり、写真を撮ったり、明日に向けて帰る準備をしている人も多くいました。

21:00 就寝準備

21:30 就寝

中学3年学年団

2015.06.11

中3修学旅行 1日目

9:45 大阪空港駅集合 出発式

校長先生がお見送りに来て下さいました。

11:15 伊丹空港発

中には、初めての飛行機!という人も。

ドキドキしながら、出発!

機内で昼食を済ませました。

13:25 那覇空港着

14:00 バスへ乗り込み、ひめゆりの塔 ・資料館へ

14:35 ひめゆりの塔 ・資料館着

各クラスで写真撮影

ひめゆりの塔に手を合わせ、資料館を見学しました。

15:13 ひめゆり資料館発

15:20 平和の礎着

キレイな空と海に感激しながら、学年での写真撮影

ガイドさんによる説明と、戦没者の名前が数多く並んでいるのを見て戦争の悲惨さを痛感しました。

16:05 糸数壕着

ガイドさんのお話を聞きながら、壕の中を約40分間かけて歩きました。

17:25 糸数壕発 バスでホテルへ

18:20 ホテル到着

19:00 夕食

待ちに待った晩ごはん!

みんな元気にご飯を頂きました。

19:45 ミーティング・礼拝

20:00 入浴

21:45 就寝準備

22:00 就寝

沖縄の暑さに驚いた人が多かったようです。

体調を崩さないように、ゆっくり身体を休めて明日からも沖縄を満喫します。

中学3年 学年団

2015.06.10

中3修学旅行 那覇空港到着のお知らせ

本日より、中3は沖縄への修学旅行です。

(出発~機内・昼食)

13時30分、那覇空港に到着いたしました。 みんな元気にしております。

本日の沖縄での様子は、後ほどアップいたします。

(旅行の安全かつ円滑な遂行を最優先いたしますので、ブログ掲載までに多少の時間がかかることをご理解ください。)

尚、修学旅行のしおりを学内専用にも掲載しております。

ご活用ください。

相愛中学校

2015.06.10

高3マナー講座

6/8(月)高3HRで、マナー講座を実施しました。

高3は大学受験を控えており、大学入試での面接のマナーを代表生徒に実演してもらいながら教えていただきました。

まずは3人での集団面接です。ノックの音の大きさや速さ、ドアの開け方、お辞儀の仕方、椅子の座り方、「ありがとうございます」のときの発音等、細かい仕草や行動の隅々まで指導していただきました。

代表の3人の生徒はとまどいながらも、一生懸命に指摘を受けたことを直していました。

次に個人面接です。基本は集団面接と同じですが、特に椅子の座り方や最後まで言葉遣いに気を付けるようにとのアドバイスがありました。

人物を見られる面接では、普段の自分がつい出てしまいがちです。普段の生活の中で椅子の座り方や歩き方や挨拶の仕方などを練習しておき、面接のときに立派な姿を見せられるように準備しておきましょう。

高3担任団

2015.06.09

ワンポイントレッスン&音楽科対象入試説明会

本日午後より、ワンポイントレッスン&音楽科対象入試説明会を実施いたしました。

13時からの音楽科対象入試説明会では、まず音楽科の生徒の演奏を聴いていただきました。

2台ピアノ ブラームス作曲 5つのワルツ 作品39

ヴァイオリン独奏 ヴュータン作曲 ヴァイオリン独奏曲第5番 第2・3楽章

その後、音楽科教員より中学校音楽科進学コース、高校音楽科について説明を致しました。

説明会の前後で実施した1人15分のワンポイントレッスンでは、小2から中3まで約30名が受講しに来てくれました。

本校のレッスンは、いかがでしたか?

普段の力を発揮できましたか?

今後の音楽科入試に関する予定としては、7月21~23日に高校音楽科受験夏期講習会(中学3年生対象)を行います。

また、10月31日(土)にもワンポイントレッスンを実施いたします。

それまでにしっかり準備して、ぜひ受講してください。頑張って下さい!

本日はご参加くださり、ありがとうございました。

音楽科

2015.06.06

ウィルスの脅威が植物にも (キャリア教育推進部)

植物学者でも病理学者でもないけれど、見つければ報告する義務があるのではないかと思いますので、皆さんに見ていただきます。

すでに官報に出て久しいPPV(プラム ポックス ウィルス)です。人には感染しませんが、梅には感染し、ワクチンはありません。変異して人に感染することもないとされています。梅樹には(人間のためのワクチン開発が優先ですから)感染はどんどん広がります。兵庫県伊丹市内の梅樹をすっかり伐採してさらなる感染の危機を回避し、育樹生産の文化を守ろうとするニュース報道は記憶に新しいところです。

アブラムシなどが媒介となって感染し、数年かけて梅樹を弱らせていくもののようです。一般には花の数が減ったなと気づきようやく感染が知られるようで、すでに海外では大きな被害があると植木屋の友人(渡米すれば植物学者として扱われる方なのですが)に7年ほど前に聞きました。東京青梅市で感染木が見つかってから、昨年のニュースまで随分時間がかかったように感じましたが、その間感染木を見せてもらった経験から、府下最大級の梅林を覗いてみますと、残念なことに見つかりました。わたし自身が撮影したものですが、ご覧ください。(葉のうえにうっすら輪紋があらわれるのが特徴です)

これは樹木一種の喪失の危機ではありません。これは千数百年前に大陸から太宰府を通って渡来した文化的影響の大きな植物の危機であり、梅花、梅香、梅干、梅酒などの危機であるのです。ウグイスのよすがとされたこの樹木の喪失が何を意味するか、全貌をつかみきれないままレポートしています。「見る」、「気づく」からわかることはたくさんあります。こういうのがキャリア教育視点と言うのでしょうが、一般には危機管理なのでしょうね。

2015.5.31撮影

追記 http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/ppv/

大阪府も注意喚起を掲げていますが、対策の詳細はこのサイトではわかりません。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_kokunai/ppv/ppv3.html

農林水産省のPPV関連情報のサイトに詳しいです 平成25年5月に、和歌山での発見と防除(伐採)が報告されています。記事中、それまでの防除のための伐採実施は、東京都・兵庫県だけであるようです。

キャリア教育推進部

2015.06.05

高1まち美化活動

本日、高1整美委員とボランティアの生徒で学校周辺のゴミ拾いを行いました。

放課後、参加する生徒が正門前に集まって、火ばさみとゴミ袋を持ったら外に出ます。

北御堂周辺と信濃橋交差点の二組に分かれゴミ拾い開始です。 路上や植え込みの中などゴミがたくさんあって、拾うのが大変でしたが、宝探しのようにみんなでワイワイと楽しく拾っていました。

タバコや飲み物の容器のポイ捨てが多くありました。

みんなで手分けして、たくさんのゴミを拾い本町周辺の道がきれいになりました。

参加してくれた整美委員さん、ボランティアの人お疲れ様でした。

高1学年団

2015.06.03

体育祭

6月1日(月)に体育祭を行いました。

今年で3度目の体育館での体育祭の実施。

今年は大阪府立体育館で体育祭を行いました。

全校生徒をクラス別に赤組と白組に分けての対決で、どちらのチームも勝利を目指して必死に戦っていました。

その様子をプログラム順に紹介します。

<開会式>

<ラジオ体操・補強運動>

<○人○脚 (中3)>

昼休みや朝早くに集まって練習したかいがありました。

<60M走(全員)>

中学・高校それぞれ上位6名が決勝に上がります。

<ロープジャンプ (中2)>

体育の時間、昼休みに頑張っていました。

<400Mリレー・予選(クラス対抗)>

学年ごとに走って、1位のクラスは決勝に進みます。

<台風の目 (高1)>

4人で1本の棒を持ちコーンの周りをまわってタイムを競います。

<応援合戦>

白組は高2・3と合同のダンス、紅組は先生を巻き込んでのダンスを披露しました。

<スウェーデンリレー・予選>

<~昼休み~ 新体操部演技>

<クラブ対抗リレー (パフォーマンス部門)>

各部工夫を凝らしたアピール合戦となりました。

<クラブ対抗リレー (競争部門)>

クラブ対抗による真剣勝負。1位はバレーボール部でした。

<玉入れ (中1)>

先生が背負っているかごに球を入れていきます。だんだんとかごが重くなって先生も大変です。

<玉入れ (保護者)>

保護者の人も白熱した玉入れになりました。

<綱引き (紅白対抗)>

<色々競争 (教員種目)>

借りものや、変装などいろいろごっちゃ混ぜになった競技です。

校長先生も参加!

<60M走・決勝>

中学の部は中3の松本さん、高校の部は高3の岡本さんが1位でした!

<紅白対抗リレー>

<400Mリレー・決勝>

中学生は2年3組、高校生は2年2組が勝ちました。

<棒引き (高2)>

中央に置かれた棒をより多く取った方が勝ちです。とても白熱する競技の一つです。

<スウェーデンリレー・決勝>

中学生は3年2組、高校生は1年2組が勝ちました。

<クラスダンス (高3)>

高校3年生にとっては、最後の体育祭です。

各クラス、創意工夫を凝らした素晴らしいダンスでした。

【1組】

【2組】

【3組】

【4組】

<閉会式>

すべての競技が終了し、得点の結果が出ました。

今年優勝したのは・・・白組でした!

優勝旗授与

吹奏楽部による演奏のもと、優勝旗や各競技の表彰を行いました。

また、400Mリレーの優勝チームには育友会から寄贈された『トロフィー』が授与されました。

今年は、中学生は2年3組、高校生は2年2組がトロフィーに名前を刻みました。

校長先生、育友会長からの総評、生徒会からの閉会宣言

今年度の体育祭も体育館で行った為、雨天、熱中症、蜂や毛虫の心配をせず、心置きなく競技に専念してもらえたかと思います。

生徒は皆とても一所懸命がんばっていました。

例年通り、最後は、高3のクラスダンスで大いに盛り上がり、幕引きとなりました。

とても活気あふれた、良い体育祭になったと思います。

御観覧下さった保護者の皆様をはじめ、多くの方々に感謝する素晴らしい一日となりました。

また日常に戻りますが、ここでの活力を毎日の学習に活かし、けじめをつけた学校生活を送りましょう!!

広報部

2015.06.02

第1回 オープンスクール

5月30日(土)第1回オープンスクールを行いました。

多くの人にお集まりいただきありがとうございました。

天候にも恵まれ、晴々しくオープンスクールを開催することができました。

授業終了後、オープンスクールを手伝って貰うスタッフ生徒へ、校長先生から挨拶。

13:00 スタッフ生徒が、それぞれの持ち場にいきオープンスクールが始まりました。

シンデレラ階段の上では、電子オルガンによるウェルカム演奏を行いました。帰宅前の在校生も一緒に楽しんでいました。

受付では、名札とメンバーズカードを配りました。メンバーズカードは今年1年間のオープンスクールやプレテストなどの申込時に使えるので大切に保管してください。

13:30 オープニングが始まりました。 オープニングでは音楽科の生徒による演奏の後、今年度からの新制服の紹介を行いました。

セリフ、音楽に合わせての動きも練習した甲斐がありました。

学校長からの挨拶、学校説明会を聴いていただき、スタッフ生徒の誘導でそれぞれの体験授業に向かいました。

【しおり作り】

【バスボムづくり】

【吹奏楽体験】

【合唱】

【お菓子づくり】

【華道】

【制服体験】

【念珠づくり】

【美術】

体験が終わると、みんなでお見送りをしました。

シンデレラ階段を笑顔で降りていく参加者の姿を見て、この日のために頑張った甲斐があったとスタッフ生徒と喜びを分かち合いました。

参加された方はいかがでしたか?

参加された方はもちろん、今回残念ながら参加できなかった方も、次回、6月27日(土)は、学校見学会・クラブ体験会を開催いたします。ぜひ、ご参加ください!!!

広報部

2015.06.02

体育祭、無事終了しました。ありがとうございました!

今年は体育祭を大阪府立体育館において実施し、無事に終了しました。

多くの保護者の方にも来ていただき、大変活気のあるものとなりました。

ありがとうございました。

詳細については明日ブログにアップしますので、ぜひご覧ください!

広報部

2015.06.01